„Wer nicht mitfliegt, geht wenigstens auf eine kleine Entdeckungstour.“

Nun, um es gleich vorweg zu sagen: wir blieben am Boden, doch unsere Stimmung, die hob ab. Wir, das waren 58 Aktive Sparkassen Pensionäre, die sich am Dienstag, 23.09.2025, um 09:45 Uhr am Bahnhofsvorplatz in Ludwigsburg trafen. So eine große Gruppe sorgt schon etwas fü Aufsehen. Ob deshalb eine Polizeistreife langsam vorbeifuhr? Aber die Ordnungshüter haben sicher gleich bemerkt, so herzlich, wie sich die Anwesenden begrüßten und umarmten, strahlten und lachten, das muss eine nette Truppe sein. Und so nickte auch der Fahrer des Autos freundlich und lächelnd zu uns herüber.

Ebenfalls lächelnd begrüßte uns Friedrich Rutte, auch im Namen von Monika Lang, sehr herzlich zu der anschließend vorgesehenen Flughafenführung. Die beiden Organisatoren dieser heutigen ASP-Veranstaltung betonten ihre Freude über die große und positive Resonanz. Dann gab uns Friedrich Rutte einen kurzen Überblick über den Verlauf des heutigen Tages. Seine Frage, ob wir auch alle unsere Badesachen dabeihaben, ließ uns natürlich kurz stutzen. Die folgende Erklärung, dass Monika Lang und er ja nicht nur für gutes Wetter gesorgt, sondern für uns auch einen Hin- und Rückflug nach Mallorca mit kurzem Strandaufenthalt gebucht hätten, führte dann natürlich zu einem größeren Lacherfolg.

So positiv eingestimmt ging es dann auf den Bahnsteig, um mit der S-Bahn nach Stuttgart-Hauptbahnhof zu fahren. Von dort war es noch ein kurzer Fußweg zum Schlossplatz und zu unserem ersten Ziel: Carls Brauhaus. Hier war für uns ab 11:00 Uhr reserviert und wir nahmen rasch unsere Plätze ein. Schnell entwickelte sich an allen Tischen eine rege Unterhaltung, und es war deutlich zu spüren, dass es zwischen den ehemaligen Kolleginnen und Kollegen noch immer eine herzliche Verbindung gibt. „Weisch no, domols…“ und auch „Ond, was hosch denn d’letschd Zeit so g’macht?“ Das waren dabei die häufigsten Fragen, und so gab es denn ja auch sehr viel zu erzählen. Wie immer, waren auch diesmal Service und Essen in Carls Brauhaus gut.

Und so ging es anschließend von dort weiter zur U-Bahn-Station, um von hier mit der U 6 bis zum Flughafen Stuttgart zu fahren.

Es sei noch angemerkt, dass wir, sobald wir uns im Freien befanden, alle immer unseren Schirm suchten. Nein, nicht den, den wir in unseren Handtaschen oder Rucksäckchen verstaut hatten und glücklicherweise nicht benötigten, sondern den bunten Schirm, den Friedrich Rutte – als unser selbst ernannter „Schirmherr“ - immer in die Höhe hielt, damit wir wussten, in welche Richtung wir ihm folgen müssen.

Nach ca. einer halben Stunde waren wir am Flughafen angekommen. Hier war Terminal 3 unser Ziel, denn da sollten sich um 14.:30 Uhr unsere beiden Führer bei uns melden. Bis dahin war jedoch noch etwas Zeit. Doch wie heißt es so nett: „Am Flughafen ist Geduld das beste Handgepäck!“ Was uns gleich zu Beginn auffiel war, dass es heute ziemlich ruhig zuging und sich nicht sehr viele Fluggäste hier bewegten, wodurch eine entspannte Atmosphäre herrschte. Für uns hatte dies den Vorteil, dass wir uns in aller Ruhe etwas umsehen und einen ersten Eindruck gewinnen konnten. Das Ambiente von Terminal 3 ist durch Transparenz, Offenheit und viel Tageslicht geprägt. Eine raffinierte Lichtführung, die weiten Hallen und die Integration von Pflanzen sorgen spürbar für eine entspannte und angenehme Aufenthaltsqualität. Was auch manche von uns einlud, einfach mal für einige Zeit in Ruhe Platz zu nehmen und den ersten Eindruck auf sich wirken zu lassen. Ins Auge fällt einem die Dachkonstruktion mit ihrem sog. „abgetreppten Pultdach“, welche das Dach optisch in mehreren Ebenen versetzt erscheinen lässt und somit auch gewährleistet, dass viel Tageslicht durch die großen Oberlichter einfällt. Dabei wird dieses Pultdach von 18 filigranen Stahlstützen getragen, die an Baumstämme erinnern und dem Gebäude somit eine leichte und transparente Wirkung verleihen.

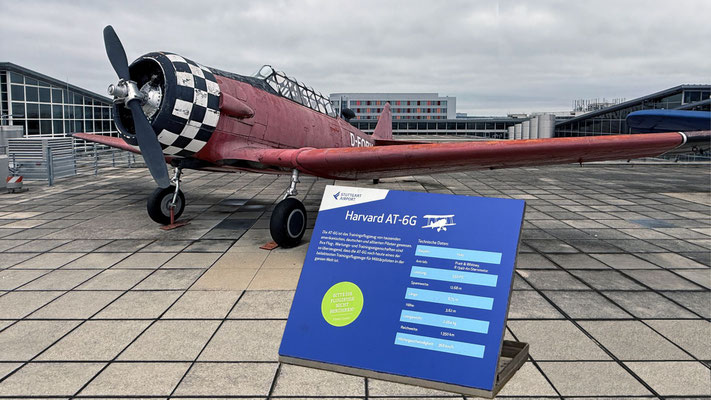

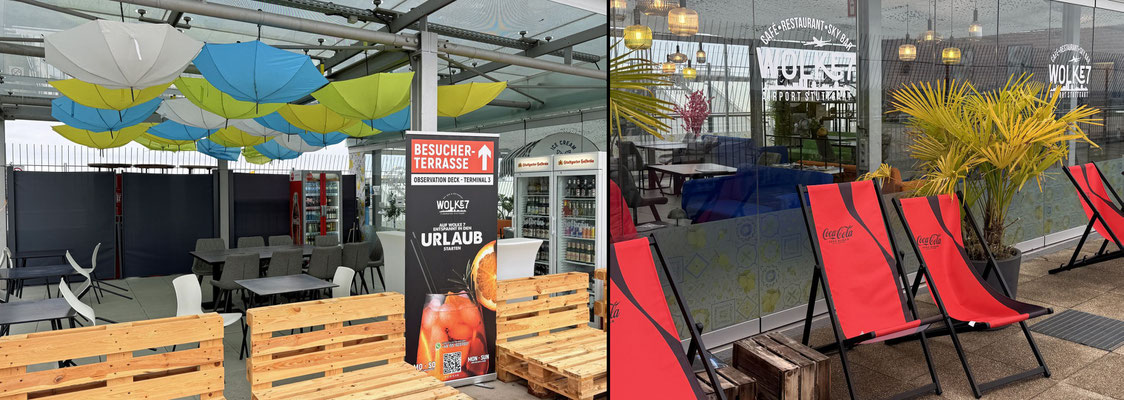

Einige unter uns nutzen die Zeit bis zur Führung, um sich auf die Besucherterrasse zu begeben. Diese bietet einen eindrucksvollen Ausblick auf das Vorfeld, wo wir Starts und auch Landungen ebenso beobachten können, wie das Andocken an die Fluggastbrücken oder das Betanken, Be- oder Entladen der Flugzeuge. Das verstärkt natürlich unsere Neugier und Erwartung auf die anstehende Führung, bei der wir ja das Flugfeld auch direkt betreten werden. Aber nicht nur der Blick nach unten ist hier interessant, sondern auch der Blick auf die hier oben abgestellten „Oldies“ der Luftfahrt. Ins Auge fällt einem dabei sofort die blaue „Antonow An-2“, die 1947 ihren Erstflug hatte. Die An-2 ist der größte einmotorige Doppeldecker, der mit seinen großen Tragflächen für ausgezeichnete Flugeigenschaften sorgte. Doch genauso sehenswert ist das daneben abgestellte rote Flugzeug, eine „Harvard AT-6G“. Sie diente vor allem als Schul- und Trainingsflugzeug für Piloten der US Air Force, der Royal Air Force und vieler weiterer Luftstreitkräfte.

Jetzt war es aber an der Zeit, die Besucherterrasse wieder zu verlassen. Dies jedoch nicht, ohne noch einen kurzen Blick auf „Wolke 7“ zu werfen, dem harmonischen Zusammenspiel von moderner Gastronomie und Flughafen-Feeling. Das mediterrane und zypriotische kulinarische Angebot lädt dazu ein, dies bei einem eventuell späteren Besuch doch einmal zu genießen.

Inzwischen trafen auch die beiden Führer, die Herren Frank Dizinger und Heinz Krehl, ein und stellten sich uns kurz vor. Für uns hieß es nun: „Hier am Flughafen starten täglich viele Flüge – und jetzt auch unsere Führung.“ Das Aufteilen in zwei Gruppen verlief sehr zügig. Ich selbst gehörte der Gruppe mit Herrn Dizinger an. Dieser vermittelte uns nun den Alltag am Flughafen Stuttgart aus spannenden, teils exklusiven Blickwinkeln. Wir wurden gleich darauf hingewiesen, dass bei der Führung bestimmte Gegenstände nicht mitgeführt werden dürfen. Und wir bekommen gesagt, dass wir im weiteren Verlauf und insbesondere bei der Sicherheitskontrolle wie normale Passagiere behandelt würden. Apropos Passagiere: wie uns gesagt wird, rechnet der Flughafen für das laufende Jahr mit etwa 9,6 Millionen Passagieren. So sind allein in den Sommerferien über 1,6 Millionen Fluggäste am Flughafen Stuttgart gestartet oder gelandet. Wobei der 12. September dieses Jahres mit 285 Starts und Landungen der Tag mit den meisten Flugbewegungen der vergangenen fünf Jahre war. Für viele von uns sind dies doch sehr beeindruckende Zahlen. Die beliebtesten Flugziele waren dabei vor allem die klassischen Urlaubsländer wie die Türkei, Spanien und Griechenland.

Auf den Hinweis aus unserer Gruppe, dass wir das Gefühl hätten, dass es im Moment aber doch sehr ruhig zuging, meinte Herr Dizinger, dass dies an der Uhrzeit liege. Der Hauptbetrieb findet morgens und abends statt. Dann ging es um die Begriffe Direktflug und Nonstopflug, weil diese sehr gerne verwechselt würden. So ist kurzgesagt zwar jeder Nonstopflug ein Direktflug, aber nicht jeder Direktflug ein Nonstopflug. Für uns ging es nun „Nonstop“ weiter zur Ausgabe von orangefarbenen Warnwesten, die uns als Besucher auswiesen.

Wir erfahren noch, dass am Flughafen Stuttgart Flugzeuge grundsätzlich nur zwischen 06:00 Uhr bis 23:00 Uhr starten, bzw. bis 23:30 Uhr landen dürfen, von festgelegten Ausnahmen abgesehen, wie z.B. Notfälle, Polizei- und Katastrophenschutz oder medizinisch erforderliche Flüge. Ansonsten besteht ein Nachtflugverbot.

Dann gehen wir weiter in Richtung Terminal 4. Dies ist das älteste Gebäude aus dem Jahr 1955 und war früher ein Flugzeug-Hangar, der etwa 1999-2000 erst zum Terminal umgebaut wurde. Sobald es mit den geplanten Umbau- und Modernisierungsarbeiten am Flughafen losgeht, soll dieses Gebäude angeblich komplett abgerissen werden. Mit den Baumaßnahmen soll ab 2027 begonnen werden. Die Gesamtinvestitionen liegen bei ca. 2,4 Milliarden Euro.

Auch wenn es Zuschüsse von Bund und Land gibt, bleibt die Frage: wo bekommt der Flughafen das viele Geld her? Wo und wie kann er das erwirtschaften? „Ganz einfach“, so die Antwort von Herrn Dizinger, „auf der Start- und Landebahn!“ Denn wenn ein Flugzeug landet, kostet das Landegebühren und Abfertigungsgebühren. Aber natürlich gibt es auch Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung oder für zur Verfügung gestellte Werbeflächen. Doch die Haupteinnahmen sind die Landegebühren. Wenn ein Flugzeug die Parkposition erreicht, wird die Zeit ab dem Moment festgehalten, wo der Bremsklotz unter das Bugrad gesetzt wird. Ab da wird minutengenau berechnet bis zu dem Zeitpunkt, wo der Bremsklotz wieder entfernt wird. Auch die Busse werden berechnet. Nach Aussage von Herrn Dizinger fallen hierfür so zwischen 3.000 € und 3.500 € an. Und so ist unser Führer sehr zuversichtlich, dass auch dieses Jahr wieder „die schwarze Null“ erreicht wird.

Dann erfahren wir noch, dass es am Flughafen Stuttgart auch immer wieder Kofferversteigerungen gibt, bei denen herrenlose oder nicht abgeholte Gepäckstücke öffentlich versteigert werden, meist für einen guten Zweck und mit einem großen Unterhaltungswert. Wenn sich die Eigentümer von nicht abgeholten Gepäckstücken nicht ermitteln lassen, werden die Koffer nach einer Aufbewahrungsfrist von mind. sechs Monaten versteigert. Dabei können Bieter die Koffer nur von außen begutachten. Der Inhalt bleibt bis nach dem Zuschlag ein Geheimnis, was natürlich den Reiz dieses Events verstärkt. Die Erlöse aus diesen Versteigerungsaktionen werden für soziale Projekte in der Region gespendet, z.B. für die Fildertafel e.V. oder für den Verein Frauen helfen Frauen Filder e.V. Und wir erfahren noch, dass der Gesamterlös der letzten großen Kofferversteigerung etwa 50.000 € erbracht hat. Auf die Frage wieviel Koffer denn meist zur Versteigerung kommen, erfahren wir, dass es letztes Jahr etwa 100 Koffer waren.

Und bei der Frage, wieso es so viele Koffer sind, nennt Herr Dizinger verschiedene Ursachen. Als Beispiel nennt er uns dann einen Fall, bei dem im letzten Jahr in Madeira eine Maschine startete, die zwar mit allen Passagieren besetzt war, die Koffer der Passagiere jedoch noch nicht an Bord waren. Die Ursache war ein Defekt bei der Gepäckabfertigung. Der Kapitän der Maschine hatte sich jedoch trotzdem für den Start entschieden, da er ansonsten die Landung nicht mehr pünktlich bis Mitternacht geschafft hätte.

Wir haben zwar noch unser Handgepäck, was uns bis jetzt jedoch noch fehlt, war ein Besucherausweis, der uns jetzt ausgehändigt wurde, und der uns als „VISITOR“ einer Flughafenführung am 23.09.2025 auswies. Diesen mussten wir nun in die dafür vorgesehene Lasche unserer Warnweste schieben. Denn nachher war die Sicherheitskontrolle unser nächstes Ziel. Jetzt wurden wir noch auf den Busbahnhof auf der gegenüberliegenden Seite hingewiesen. Der Busbahnhof, das sog. Stuttgart Airport Busterminal (SAB), befindet sich direkt zwischen der Flughafenstraße und Terminal 4, und ist eine moderne Reise-Drehscheibe mit besten Verbindungen an alle Verkehrsnetze. Er verbindet das internationale und nationale Fernbusnetz mit dem Flugverkehr. Er wird nach Aussage unseres Führers im Jahr von ca. 1 Million Fahrgästen genutzt.

Nun erhalten wir noch einige Informationen bezüglich der Sicherheitskontrolle. So bekommen wir den Rat, neben den Warnwesten, unseren Jacken und Taschen, auch Geldbeutel oder Schlüsselbund in die blaue Wanne zu legen. Und Herr Dizinger empfiehlt, auch die Armbanduhren und unsere Handys mit in die blaue Wanne zu legen. Denn je mehr wir ablegen würden, um so schneller kämen wir durch die Kontrolle. Außerdem gibt er uns die Empfehlung, sofern wir künftig fliegen würden, im Vorfeld für die Sicherheitskontrolle ein Zeitfenster zu buchen, um längere Wartezeiten an der Kontrolle zu vermeiden. Wie es sich zeigt, ist dies vielen aus der Gruppe auch bekannt. Und kennen Sie auch dieses Sprichwort: „Sicherheit geht vor – doch Humor kommt immer durch die Kontrolle!“

Dann war es soweit, und wir standen am Band mit den blauen Wannen. Jetzt hätten wir natürlich singen können: „Die Wanne ist voll…!“, aber das war ja nicht nötig, denn es waren ja genügend Wannen vorhanden. Ein Kollege wurde noch darauf hingewiesen, seine Jacke auszuziehen und ebenfalls in die Wanne zu legen. Insgesamt ging es ziemlich zügig voran. Während die Wannen nun auf dem Band an der Kontrollstelle gescannt wurden, wurden wir gebeten, mit den Armen locker an den Seiten oder leicht abgewinkelt zwischen zwei gegenüberliegenden Wänden des Körperscanners hindurchzugehen. Das war dann der Moment, wo man ungestraft zu seiner Kollegin oder seinem Kollegen sagen konnte: „Ich glaube, bei Ihnen piepst’s wohl!“. Der Zuruf löste denn auch nur ein Lachen aus. Die Millimeterwellen erfassen den Körper und erkennen Objekte, die unter der Kleidung getragen werden, ohne ein detailliertes Körperbild zu erzeugen. Stattdessen sehen die Kontrollierenden auf einem Piktogramm, ob und wo sich verdächtige Gegenstände befinden, die eine gezielte manuelle Nachkontrolle erfordern. Und dann gilt: „Schuhe aus, Gürtel ab – so viel Striptease gibt’s sonst nur im Kabarett“. Die eingesetzte Strahlung ist sehr schwach, ungefähr tausendfach geringer als die eines Mobiltelefons und stellt somit keine gesundheitliche Gefahr dar. Wenn man selbst durch den Körperscanner durch war, konnte man nun auch auf die Monitore der Mitarbeiter blicken, welche die Gepäckstücke in der Wanne scannten. Die Bildschirme zeigen die Inhalte der Taschen farblich kodiert an, um so verschiedene Materialarten wie Metall, organische Stoffe wie Lebensmittel und auch Kleidung oder künstliche Materialien wie Plastik und Elektronik zu unterscheiden. Dabei werden jedoch keine exakten Fotos angezeigt, trotzdem kann das Personal genau erkennen, um welche Gegenstände es sich handelt. So erscheinen metallische Gegenstände meist in orange oder rot, organische Materialien in grün und andere Materialien in blau oder grau. Auf Nachfrage erfahren wir, dass die Mitarbeiter für die Sicherheitskontrolle spezielle Schulungen zur Erkennung und Bewertung verdächtiger Gegenstände absolvieren. Dieser Blick auf die Monitore war in der Tat sehr interessant. Wir erfahren dann noch, dass die Kontrollpersonen immer wieder getestet werden, ob sie die Kontrollen auch sorgfältig genug durchführen.

Inzwischen sind wir auf dem Vorfeld angelangt und stehen kurz danach vor einem dort geparkten A320 Airbus mit dem Kennzeichen „D-ALFU“ am hinteren Rumpfteil. Beeindruckend die Größe der Düse mit ca. 2 Meter Durchmesser. Der Buchstabe „D“ kennzeichnet Flugzeuge aus Deutschland, und der individuelle Teil „ALFU“ dient als eindeutige Identifikation innerhalb des deutschen Luftfahrzeugregisters.

Beim Weitergehen sehen wir einen Tanklaster auf dem Flugfeld, der zum Betanken einer Maschine fährt. Wenn wir bisher der Ansicht waren, dies sei doch nichts Besonderes, so werden wir jetzt eines Besseren belehrt. Denn der Tankvorgang eines Flugzeugs unterscheidet sich deutlich vom Betanken eines PKWs, wo man an die Tankstelle fährt und dann meistens volltankt. Beim Flugzeug wird die Menge des benötigten Treibstoffs dagegen durch eine komplexe Berechnung ermittelt. Faktoren für die Treibstoffberechnung sind zum einen Flugstrecke, also Ziel und Flughöhe, dann um welchen Flugzeugtyp handelt es sich, wie sind die Wetterbedingungen, denn Windgeschwindigkeit, Windrichtung und Temperatur beeinflussen ja den Verbrauch. Des Weiteren spielen die Flugzeit und das Flugprofil ebenfalls noch eine Rolle. Und dann muss natürlich auch noch eine Sicherheitsreserve für unvorhergesehene Situationen mit eingerechnet werden. Also durchaus ein komplexer Vorgang, der meist computergestützt durch eine spezielle Software durchgeführt wird. Und hinzu kommt, dass auch noch Treibstoff für die Rollvorgänge am Boden und für die Betriebsdauer der Hilfsturbine mit eingerechnet werden muss. Diese Daten werden im Flugmanagementcomputer eingegeben, der im Flugzeug die Treibstoffanzeige steuert und die Restmenge überwacht. Als Beispiel wird uns ein Flug von Stuttgart nach Rhodos oder Kreta genannt. Die Entfernung beträgt hier etwa 1.800 bis 2.100 Kilometer bei einer Flugzeit von rund 3 Stunden. Ein Airbus A320 verbraucht für diese Strecke etwa 8.000 Liter Kerosin. Wobei wie oben beschrieben die genaue Menge individuell berechnet wird.

Inzwischen sind wir wieder bei unserem Flughafenbus angekommen und steigen auch gleich ein. Das nächste Ziel ist jetzt die Feuerwache. Doch zunächst sehen wir am Flugfeld einen Schlepper kommen, der zu der Maschine fährt, wo auch die Treppe derzeit zurückgefahren wird. Im Gegensatz zu unseren Autos hat ja ein Flugzeug keinen Rückwärtsgang. Stattdessen wird am Bugfahrwerk eine Schubstange angebracht und das Flugzeug damit rückwärts aus seiner Parkposition geschoben. Bei dem Flugzeug handelt es sich um einen Airbus A321 mit bis zu 220 Sitzplätzen. Eines der größten Flugzeuge, die regelmäßig nach Stuttgart kommen.

Dann wird unser Blick auf das Tanklager gelenkt. Dieses besteht aus drei großen Tanks mit einem Durchmesser von 17 Metern außen und 14 Metern innen. Sie haben zusammen ein Fassungsvermögen von insgesamt 4,5 Millionen Litern Kerosin. Diese Menge reicht dann für ca. 2 Wochen. Jährlich wird der Flughafen mit etwa 230.000 Kubikmetern Kerosin beliefert, überwiegend durch Tanklastwagen von nahegelegenen Lagern in Heilbronn und Plochingen.

Jetzt steigen wir wieder aus dem Bus, und Herr Dizinger schlägt uns vor, hier ein Gruppenfoto zu machen, quasi als Beweis wie er sagt, dass wir auch wirklich auf dem Flughafen waren. Auf die rote Abdeckung der Triebwerke hingewiesen, wird uns erklärt, dass dieses Flugzeug im Moment nicht benötigt wird. Die Triebwerke sind jedoch sehr empfindliche Bauteile, und die Abdeckungen verhindern, dass Schmutz, Staub, Insekten, Vögel oder sonstige Fremdkörper in den Motor gelangen und Schäden verursachen können. Dann sehen wir noch eine schon deutlich ältere Tupolew TU-154B-2 mit der Kennung D-AFSG. Deren Baujahr war 1973, also schon vor über 50 Jahren. Sie gehört dem Flughafen Stuttgart und wird unter anderem für Feuerwehrübungen genutzt, um reale Bedingungen für Notfall- und Rettungsszenarien zu simulieren, dient aber manchmal auch für sonstige Veranstaltungen und Demonstrationen am Flughafen. Für einen „Partyflug nach Mallorca“ steht sie allerdings nicht zur Verfügung. Außerdem sehen wir sehr viele kleine Flugzeuge, die Privatpersonen oder auch Flugsportvereinen, Flugschulen usw. gehören.

Inzwischen sind wir kurz vor der Feuerwache angelangt. Von da aus können wir den Tower sehen, der sich ja nicht direkt auf dem Flughafengelände, sondern am Ortsrand von Bernhausen befindet, was in Europa einmalig ist. Der Tower ist etwa 30 Meter hoch gelegen und bietet durch seine Lage wie auch durch die technologische Ausstattung eine uneingeschränkte Sicht über das gesamte Flughafengelände und den angrenzenden Luftraum. Die Funkreichweite ermöglicht eine Kommunikation mit Flugzeugen im An- und Abflugbereich in einem Radius von rund 50 Kilometern. Der Tower ist rund um die Uhr besetzt, um den sicheren Start- und Landebetrieb sowie die Rollführung auf dem Vorfeld zu gewährleisten. Und wir erfahren noch, dass die Start- und Landebahn 3.345 Meter lang und 45 Meter breit ist. Damit ist sie auch für größere Maschinen wie die Boeing 747 oder Airbus A310 geeignet, allerdings mit bestimmten Einschränkungen bezüglich des Starts- und Landegewichts.

Und dann sehen (und hören) wir, wie eine Maschine der Türkisch Airlines gerade über die Startbahn braust und abhebt. Dabei hat sie laut Aussage eine Geschwindigkeit von ca. 280 km/h, und in der Höhe kommt sie anschließend auf etwa 800 km/h. Aber auch kleinere Maschinen sehen wir landen und starten. „Winken Sie doch mal, vielleicht werden Sie ja noch mitgenommen!“, so die humorvolle Aufforderung an uns. Und die Passagiere haben tatsächlich mit einem Lächeln zurück gewunken.

Dann tauchte die Frage nach der Bedeutung der blauen und grünen Lampen auf, die wir an der Start- und Landebahn sehen. Wir erfahren, dass diese Beleuchtungen wichtige optische Hilfen für die Piloten und das Bodenpersonal sind, um auch bei Nacht oder schlechten Sichtverhältnissen einen sicheren und strukturierten Flugverkehr zu gewährleisten. So markieren die blauen Lampen den Rand der Rollwege, auf denen die Flugzeuge zu ihren Parkpositionen oder Start- und Landebahnen rollen. Die grünen Lampen markieren die Mittellinie dieser Rollwege und helfen damit den Piloten, ihr Flugzeug präzise auf der vorgesehenen Linie zu führen.

Doch was ist jetzt? Plötzlich stehen 2 Polizisten da und fragen nach unserem „Reiseleiter“. Es folgt dann ein etwas längeres Gespräch mit unserem Führer, dem so etwas nach seiner Aussage noch nie passiert ist. Nachdem er sich jedoch ausgewiesen und die Berechtigung für unser Hiersein nachgewiesen hatte, verabschiedeten sich die beiden Ordnungshüter wieder freundlich. Aber sie haben zugegebenermaßen doch für etwas Irritation gesorgt.

„Dann gehen wir wieder rein ins Warme!“ war die nächste Aufforderung von Herrn Dizinger, und wir betraten die Feuerwache Ost. Die Flughafenfeuerwehr ist an jedem Tag des Jahres rund um die Uhr einsatzbereit. Ihre Aufgabe ist es, den Brandschutz, die technische Hilfeleistung und den Rettungsdienst am Flughafen sicherzustellen. Dafür stehen insgesamt etwa 126 hauptamtliche Einsatzkräfte in zwei Wachschichten zur Verfügung, die immer im 24-Stunden-Rhythmus arbeiten. Pro Schicht sind an der Feuerwache Ost mindestens 19 Einsatzkräfte tätig. Die Feuerwache ist nach strengen internationalen Standards ausgerichtet, um binnen maximal 3 Minuten jeden Punkt des Flughafenareals zu erreichen, und ist damit eine hochprofessionelle, moderne Brand- und Rettungseinheit. Die Feuerwehr hat jährlich fast 5.000 Einsätze, davon etwa 4.000 Einsätze direkt am Flughafen. Wobei etwa ein Drittel davon auf den Rettungsdienst entfällt, der von kleinen Verletzungen bis zu lebensbedrohlichen Fällen reicht. Einsätze im Zusammenhang mit Flugzeugen machen allerdings weniger als 5 Prozent aus.

Uns interessiert, über wieviel Fahrzeuge die Flughafenfeuerwehr verfügt. Stand heute sind es laut Angabe 28, darunter auch 4 Löschfahrzeuge mit jeweils 12.000 Litern Wasser und 750 Litern Schaummittel, während die Standard-Tanklöschfahrzeuge ca. 2.500 Liter Wasser mitführen. Und wir erfahren, dass die Tanks in etwa 2 ½ Minuten leer sind. Die Löschfahrzeuge, die wir sehen, haben eine Motorleistung von ca. 750 PS, was eine Beschleunigung von 0 auf 80 km/h in ca. 29 Sekunden ermöglicht. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei ca. 120 km/h. Der Anschaffungspreis für so ein Fahrzeug liegt bei etwa 1 Mio. €. Und wir sehen auch noch ein spezielles Rettungstreppenfahrzeug, welches dafür ausgelegt ist, bei erforderlichen Einsätzen Passagiere aus Flugzeugen zu retten, wenn die regulären Fluggastbrücken nicht mehr genutzt werden können. Dieses Fahrzeug hat eine Motorleistung von 230 PS.

Natürlich gibt es viele Übungen und Fortbildungen, um stets für einen evtl. Ernstfall vorbereitet zu sein. So finden z.B. regelmäßige praktische Übungen an echten Flugzeugen oder an mobilen Brandsimulationsanlagen statt. Ein Foto dieser Übungen vermittelt uns einen Eindruck, unter welchen realistischen Bedingungen solche Übungen stattfinden. So brannten bei dieser Übung 8.000 Liter Kerosin und verursachten dadurch eine riesige Hitze und Flammenwand

Dann erhalten wir noch einige Informationen zum Einsatz von sog. Hebekissen, die insbesondere bei der Flugzeugbergung und bei technischen Hilfeleistungen eingesetzt werden. Mit ihnen können schwere Flugzeuge angehoben oder stabilisiert werden. Sie bestehen aus robustem Gummi- oder Gewebe-Material und werden über Druckluft aufgeblasen. Durch das Aufblasen können diese Hebekissen enorme Kräfte entwickeln. So wurde z.B. bei einer Übung ein 75 Tonnen schweres Flugzeug mit drei großen Hebekissen angehoben. Dabei wird die Luftzufuhr präzise gesteuert, um die Höhe und Stabilität ganz exakt einzustellen.

Ein weiteres Objekt fesselt unsere Aufmerksamkeit und wir erfahren, dass es sich hierbei um eine Löschkanone handelt. Ebenfalls ein zentrales Instrument für die Brandbekämpfung, was schnelle und effektive Löschmaßnahmen auch in kritischen Situationen ermöglicht. Dabei handelt es sich um ein Hochdruck-Düsenstrahlgerät, welches Wasser, Schaum oder andere Löschmittel mit hohem Druck ausstößt, die Flammen damit erstickt, abkühlt und eine Rückzündung verhindert.

Wir verlassen die Flughafenfeuerwehr und treten wieder ins Freie. Nun besuchen wir noch die Gepäckabteilung vom Terminal 1. Als Flugpassagiere wissen Sie ja: Am Gepäckband erkennt man den echten Optimisten: Er glaubt immer fest daran, dass sein Koffer als Erster kommt! Doch dies nur nebenbei. Nach der Ankunft der Maschine werden die Koffer der Passagiere vom Flugzeug in die Gepäckförderanlage des Terminals gebracht. Hier durchlaufen die Gepäckstücke eine Sicherheitskontrolle in Zusammenarbeit mit der Bundespolizei und den Zollbehörden. Anschließend wird das Gepäck zu den Ausgabebändern transportiert. Auf der anderen Seite sieht man die Koffer, die danach zu den Flugzeugen transportiert werden. Heute ist auch hier nicht viel los. Wir erfahren jedoch, dass in Stoßzeiten ein Mitarbeiter bis zu 300 Koffer in der Stunde auf das Band, bzw. vom Band laden muss. Teilweise sind es dann 30 bis 40 Tausend Koffer am Tag, die hier bearbeitet werden müssen.

Die ankommenden Gepäckstücke werden nach der Landung auf dem Förderband transportiert und durchlaufen dabei Röntgen oder CT-Scans zur Detektion verbotener oder gefährlicher Gegenstände. Sofern das technische System Auffälligkeiten erkennt, wird stichprobenartig eine manuelle Kontrolle durch Sicherheitspersonal vorgenommen, bzw. noch eine Zollkontrolle durchgeführt. Herr Dizinger erzählt uns hierzu einen Fall, wo der Zollhund bei einem Koffer sich wie bei einem Fund verhielt. Die Zollbeamten öffneten daraufhin diesen Koffer und stellten fest, dass 1 Kilo Heroin darin enthalten war. Der Witz an der Sache war jedoch, dass im Koffer auch die Adresse des Inhabers angebracht war und die Zollbeamten daher gleich wussten, an wen sie sich wenden müssen. „So isch’s no halt au wieder“, wie der Schwabe sagt. Aber schmunzeln mussten wir schon etwas bei dieser Geschichte.

Als wir unsere Besucherwesten wieder abgegeben hatten und sich beide Gruppen wieder am Ausgangspunkt unserer Führung trafen, bedankten sich Herr Dizinger und Herr Krehl bei uns und hofften, dass sie mit ihren Ausführungen unser Interesse getroffen hätten und uns einen Einblick in die Vorgänge hier am Flughafen Stuttgart vermitteln konnten. Für uns bedankte sich Friedrich Rutte mit herzlichen Worten bei den beiden Herren und versicherte ihnen, dass uns diese Führung sehr gut gefallen hat und wir mit sehr viel Wissen jetzt den Flughafen wieder verlassen. Ein kräftiger Applaus der gesamten Gruppe unterstrich dies ebenfalls deutlich.

Innerhalb der Gruppe gab es jetzt noch Überlegungen. ob wir der „Wolke 7“ noch einen kurzen Besuch abstatten oder stattdessen direkt nach Hause fahren wollen. Letztlich jedoch entschwebte die „Wolke 7“ und wir stiegen wieder in die U 6, die uns zurück zum Hauptbahnhof Stuttgart brachte, um danach von dort wieder mit der S-Bahn nach Ludwigsburg zu fahren. Die Unterhaltungen zeigten, dass es allen Teilnehmenden sehr gut gefallen hat. Daher gilt unser herzlicher Dank Monika Lang und Friedrich Rutte für die Idee zu dieser Führung sowie für die sehr gute Organisation und Durchführung dieses äußerst interessanten Tages. So bleibt mir nur noch zu sagen: „Unsere Führung ist nun gelandet – und wie bei jeder guten Reise gilt: Das Schönste, was man mitnimmt, sind nicht die Souvenirs, sondern die Geschichten. Vielleicht haben Sie ja heute ein paar neue für Ihr Handgepäck gesammelt.“ Denn Sie wissen ja:

„Mit unserm ASP isch’s oifach immer schee!“

Horst Neidhart

Fotos: Margot Herzog, Petra Benub, Sonja Ehnle, Horst Neidhart, Reini Fröhlich und Rolf Omasreither

Bildbearbeitung und Gestaltung: Rolf Omasreither

„Die Welt braucht mehr Mamma Mia und weniger Drama“!

So lautete in den 70er-Jahren ein Sprichwort, und ich meine, dass dies gerade auch für heute noch zutrifft. Davon konnten wir uns am 21. August beim Besuch des „Großen ABBA Konzerts – DANCING QUEEN“ in den Burgfestspielen Jagsthausen überzeugen. Werner Knoll, der Organisator dieser ASP-Veranstaltung, hatte in seiner Einladung auf der Homepage dies ja als eine „Knaller-Veranstaltung“ bezeichnet. Und wie Recht er damit hatte, davon konnten wir uns am Abend selbst überzeugen. Doch davon später mehr.

Schon etliche Zeit vor der geplanten Abfahrt um 14:30 Uhr trafen wir uns am ZOB Ludwigsburg. Diesmal konnten sogar auch Angehörige teilnehmen. Wie immer war die Freude über das Wiedersehen sehr groß, aber auch die Neugierde, was wir wohl alle an diesem Tag noch erleben würden. Denn dass es etwas Besonderes werden würde, davon waren wir überzeugt. Apropos erleben: Da unser Bus 10 Minuten früher losfuhr wie eigentlich geplant, hatten einige Teilnehmer ihr erstes ABBA-Erlebnis und konnten nur noch singen: „Mamma Mia, wo ist der Bus?“. Doch clever wie sie waren, haben sie schnell die nächste SB-Bahn nach Bietigheim genommen, denn sie wussten ja, dort hält der Bus für einen Zwischenstopp. Und so konnten alle Betroffene, inclusive Werner Knoll, erleichtert aufatmen. Denn jetzt waren wir vollzählig und 54 Plätze im Bus belegt.

Nun ergriff Werner Knoll das Mikrofon und begrüßte uns alle sehr herzlich. Dabei gab er seiner Freude Ausdruck über die hohe Zahl der Anmeldungen und erzählte uns noch einige Episoden über die Abwicklung der Anmeldung beim Veranstalter. Und wir freuten uns natürlich darüber, dass es ihm gelungen war, den Eintrittspreis von ursprünglich 49,90 € auf letztlich 40,00 € zu ermäßigen. Außerdem gelang es ihm durch die frühzeitige Buchung, gute Sitzplätze für uns zu reservieren.

Kurz vor Heilbronn gab es dann die Herausforderung für unseren Busfahrer. Ab hier musste er den Bus auf einem schmalen, jedoch asphaltierten Feldweg zum Hüttenäckerweg 10 lenken. Dort hatte Werner Knoll im Restaurant „Cafe&Wein“ für uns Plätze reserviert. Allerdings nicht auf der großen Außenterrasse, sondern - was sich als Glückstreffer erwies - im Innenbereich der Lokalität. Denn während wir noch speisten oder Kaffee und Kuchen genossen, ganz nach dem Motto: „Wer erst einkehrt und dann mit ABBA feiert, hat nicht nur den Bauch, sondern auch das Herz voller Freude – Hauptsache, der Windbeutel tanzt nicht vom Teller!“ fing es plötzlich heftig an zu regnen. Was uns jedoch beim Genuss der schmackhaften Speisen und leckeren Kuchen, bzw. Windbeutel, nicht störte.

Nach ca. 2 Stunden Aufenthalt ging die Fahrt wieder weiter durch das schöne Jagsttal bis nach Jagsthausen auf den dortigen Parkplatz nahe der Götzenburg. Die Burg, die sich im Familienbesitz derer von Berlichingen befindet, dient seit 1950 den Burgfestspielen Jagsthausen als Spielstätte. Bereits im 15. und 16. Jahrhundert wurde die Burg von der Familie derer von Berlichingen erbaut und später mehrfach erweitert und umgebaut. Sie war die Geburtsstätte des „Ritters mit der eisernen Hand“ Götz von Berlichingen. Und obwohl dieser jedoch nur wenige Jahre seiner Kindheit auf der Burg verbrachte, wird diese durch das bekannte Drama „Götz von Berlichingen“ von Johann Wolfgang von Goethe immer als die Götzenburg bezeichnet. So ist Vielen gar nicht bekannt, dass die Burg auch Wohnort des früheren Bundespräsidenten Roman Herzog war, der hier die letzten 15 Jahre seines Lebens mit seiner zweiten Ehefrau, Alexandra Freifrau von Berlichingen, verbrachte.

Da bis zum Einlass um 20:00 Uhr noch genügend Zeit war, konnten wir – je nach eigenem Bedürfnis - entweder noch etwas durch das Gelände flanieren oder auf den vorhandenen Stühlen und Bänken Platz nehmen, um sich mit einem Getränk zu erfrischen und einen kleinen Snack zu sich zu nehmen. Inzwischen waren auch schon viele weitere Besucher eingetroffen. Und bald setzten sich alle in Bewegung, um - so wie wir auch - über die vorhandenen Treppen in den Innenhof der Burg zu gelangen. Es dauerte nicht lange, da waren alle Plätze besetzt. Die Spannung stieg spürbar, und unsere Blicke richteten sich auf die Bühne und ihre - wenn auch einfache, so aber doch ausdrucksstarke - Dekoration. Als dann oben auf der Balkonbrüstung die Musiker vom Orchester eintrafen, gab es den ersten - zugegeben noch etwas zaghaften - Applaus, der sich jedoch sofort verstärkte, als der Moderator Björn Luithardt die Bühne betrat und alle Besucher herzlich begrüßte. Es folgten einige Verhaltensregelungen, insbesondere auch der Hinweis, die Handys auszuschalten, da Film- und Tonaufzeichnungen aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet seien.

Plötzlich spielte das Orchester die Eurovisions-Hymne „Einer wird gewinnen“ und eine weitere Moderatorin, Marianna McAven, betrat die Bühne. Nach dem letzten Ton der Hymne verkündete sie: „Es ist der 6. April 1974, der Tag des ESC, und ABBAs große Erfolgsgeschichte beginnt.“ Der Moderator fügte hinzu: „Wir befinden uns in Brighton, in England, und zwar im „Dome“. Und die Moderatorin ergänzte humorvoll: „Also auf der Insel des schlechten Wetters, bekannt für gewöhnungsbedürftige Küche und verwirrenden linksseitigen Straßenverkehr“. Da musste das Publikum doch schon lachen. Und noch eine weitere Dame, ebenfalls im eleganten schwarzen Outfit, Katharina Bakthari, betrat die Bühne. Beide Damen traten im Verlauf des Abends sowohl als Moderatorinnen wie auch als Sängerinnen auf, wobei Katharina Bakthari die Rolle der Olivia verkörperte. Und als solche wurde sie nun von Marianna aufgefordert, ihren Song „Long Live Love“ vorzutragen, mit dem sie damals 1974 beim ESC den 4. Platz erreichte. Ein herzlicher Beifall des Publikums war ihr Lohn. Damit hatte der musikalische Teil des Abends vielversprechend begonnen. Doch welchen Platz hatte damals Deutschland erzielt? Die Antwort war: Deutschland trat seinerzeit mit dem Duo Cindy & Bert und dem Lied „Die Sommermelodie“ auf, konnte damit jedoch nicht überzeugen und erreichte letztlich nur den 14. und damit den letzten Platz, gemeinsam mit Norwegen, der Schweiz und Portugal, jeweils mit 3 Punkten. Und auch dieses Lied wurde uns nun vorgetragen, quasi um den Unterschied deutlich zu machen.

Der weitere Verlauf des Konzerts war dadurch gekennzeichnet, dass wir einerseits von den auftretenden Künstlerinnen und Künstlern in ihrem meist glitzernden und wechselnden Outfits die tollen Songs der ABBA-Band zu hören bekamen, in den kurzen Pausen dazwischen aber durch eine humorvolle Zwischenmoderation auch immer wieder interessante Informationen über die Geschichte der Band und ihre Mitglieder erfuhren.

Da betrat unter kräftigem Beifall ABBA die Bühne, bzw. das Ensemble, welches für uns heute Abend die Band ABBA verkörperte und uns deren Hits präsentierte. Jetzt riss es das Publikum beinahe von den Sitzen, denn nun wurde von ihnen der Song gespielt und gesungen, mit dem ABBA 1974 den ersten Platz belegte: „Waterloo“.

„Waterloo“ ist eine sehr kraftvolle, eingängige Pop-Rock-Nummer, die sich deutlich von den damals üblichen ESC-Beiträgen abhob. Und dazu war die Performance der Band auch noch geprägt durch ihre auffälligen Glitzer-Outfits und der charismatischen Bühnenpräsenz. Was wir ja auch hier und heute sehen und erleben durften. Und wir konnten uns nun selbst ein Bild davon machen, was für eine lebendige, poppige und eingängige Hymne dieser Song ist, der den historischen Moment der Schlacht von Waterloo als Metapher für das Nachgeben in der Liebe nutzt. Wobei dieser Song ja ein sehr energiegeladener Mix aus Glam-Rock und Pop mit einer markanten Melodie ist, die durch die Duett-Gesänge von Agnetha Fältskog und Anni-Frid Lyngstad getragen wird. Inhaltlich vermittelt der Song die Einsicht, dass die „Niederlage“ an die Liebe am Ende doch ein Gewinn ist. So lautet eine zentrale Textzeile ja: „I feel like I win when I lose“ („Ich habe das Gefühl, dass ich gewinne, wenn ich verliere“). Zusammengefasst ist „Waterloo“ also ein mitreißendes, cleveres Liebeslied, das historische Symbolik mit poppiger Leichtigkeit verbindet und damit den Start einer der weltweit erfolgreichsten Bands markiert. Den Song hatten Benny Andersson und Björn Ulvaeus komponiert, und der Text stammt von Stig Anderson, einem schwedischen Manager, Musikverleger und Textautor.

Präsentiert wurde uns dieser „Ohrwurm“ von Aron Torka als Benny, Denis Fischer als Björn, Lina Hoppe als Agnetha und Bernadette Hug als Anni-Frid. Und ich gebe gerne zu, dass dies der Moment war, wo der ABBA-Rhythmus allen Besuchern in den Körper fuhr, unsere Hosenbeine zittern ließ, und wir uns alle im Rhythmus mitbewegten. Wirklich ein gelungener, schwungvoller Einstieg, der uns alle in eine Superstimmung versetzte, welche den gesamten Abend anhielt.

Danach gab es wieder einige Informationen. So gilt die schwedische Popgruppe ABBA, die 1972 in Stockholm gegründet wurde, als eine der erfolgreichsten Bands der Musikgeschichte mit über 400 Millionen verkauften Tonträgern weltweit. Doch wie kam es eigentlich zum Namen ABBA? Ganz einfach: Der Name ABBA setzt sich aus den Anfangsbuchstaben der beiden ehemaligen Paare Agnetha Fältskog und Björn Ulvaeus sowie Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad zusammen. Und wir erfuhren noch, dass das eine „B“ im Namen der Band eigentlich aus Versehen verdreht wurde. So hielt Benny Andersson 1976 bei einem Fotoshooting seinen Buchstaben „B“ versehentlich spiegelverkehrt in die Kamera. Allerdings wurde dieser Fehler erst später nach Abschluss der Aufnahmen bemerkt. Nach kurzer Beratung beschlossen Benny und Björn, das spiegelverkehrte „B“ als Teil des Bandlogos beizubehalten, da es „cool“ aussah und ein Wiedererkennungsmerkmal sein würde. Und so wurde das Logo mit dem verdrehten „B“ letztlich zum Markenzeichen von ABBA und symbolisierte quasi gleichzeitig, dass sich beide „B“-Buchstaben einander zuwenden, so wie die Mitglieder der Band ebenfalls. Oder wie der Moderator meinte: „Man kann es drehen und wenden wie man will, ABBA macht einfach alles zu Gold!“

Wir erfuhren noch, dass die Band trotz ihres Erfolges in den Anfangsjahren in Schweden selbst auf Ablehnung stieß, da Kritiker sie für ihre unpolitischen Texte kritisierten und sie nur als eine Pop-Band betrachteten. Im restlichen Europa sowie in Australien, in Lateinamerika und sogar in Japan wuchs dagegen ihre Popularität sehr schnell.

Jetzt wurden uns quasi die ehemaligen Bandmitglieder einzeln vorgestellt. Wir erfuhren, dass Agnetha Äse Fältskog 1950 geboren wurde und bereits mit 6 Jahren das erste Mal als Sängerin auf der Bühne stand. Daneben spielte sie noch Klavier und Cembalo. Auch komponierte sie da sogar schon eigene Songs. Das wichtigste Startjahr für Agnetha war 1967 als sie nach Schottland eingeladen wurde, weil ihr frühzeitiges Talent erkannt und gefördert werden sollte. In diesem Jahr veröffentliche sie auch ihre erste Single „Jag var så kär“ „(Ich war so verliebt“). Dies war dann auch ihr erster großer Erfolg in Schweden. Und wir erfuhren weiter, dass Agnetha 1969 in einer TV-Sendung als Sängerin auftrat und dabei zum ersten Mal Björn Ulvaeus traf, mit dem sie dann später eine Beziehung einging. Die Hochzeit folgte im Jahr 1971.

Björn Ulvaeus wurde 1945 in Göteborg geboren. Wie uns gesagt wurde, hätte Björn mit 13 Jahren angefangen, Gitarre zu spielen, weil er den Blockflöten-Unterricht zu langweilig fand. Lieblingsband von ihm waren die Beatles, die er angeblich heimlich nachts unter der Bettdecke gehört hat. Seine musikalische Karriere begann Anfang der 60er Jahre als Gitarrist der Folk-Band „The Partners“, die später zu den „Hootenanny Singers“ wurde. Diese Band war in Schweden sehr erfolgreich und verband schwedische Volksmusik mit amerikanischem Folk. Diese frühen Erfahrungen gaben ihm die Basis und Routine als Musiker. Jedoch trieb ihn sein Wunsch nach moderner, englisch inspirierter Popmusik zu neuen kreativen. Partnerschaften. Im Rahmen lokaler Auftritte lernte er 1966 dann Benny Andersson kennen. Anfang der 70er Jahre traten Björn und Benny nun als Duo auf.

Benny Andersson wurde 1946 in Stockholm geboren. Schon als Kind begann er sich für Musik zu begeistern und erhielt in seiner Kindheit Akkordeonunterricht von seinem Vater und seinem Großvater. Außerdem begann er mit zehn Jahren Klavier zu spielen und brachte sich einen großen Teil seiner Fähigkeiten selbst bei. 1968 lernte er Anni-Frid kennen und arbeitete als ihr Produzent.

Anni-Frid Lyngstad, auch Frida genannt, wurde 1945 in Norwegen geboren. Nach dem frühen Tod ihrer Mutter kam sie als Kleinkind mit ihrer Großmutter nach Schweden. Schon mit zwölf sang sie in einer Band. Ihre professionelle Musikkarriere begann nachdem sie in einem TV-Auftritt im Wettbewerb für die Teilnahme am ESC den 4. Platz belegt hatte und danach von einer Plattenfirma unter Vertrag genommen wurde. 1968 lernte sie auf einer Tournee ihren späteren Ehemann Benny kennen. Und mit Björn, Agnetha und Anni-Frid gründete Benny 1972 die Gruppe ABBA. In der Zeit von 1973 bis 1982 veröffentlichte ABBA acht Studioalben, und bis 2020 kamen weitere 36 dazu. Außerdem folgte noch eine Reihe von Singles mit schwedischen, englischen, französischen, spanischen und deutschen Texten.

Jetzt bekamen wir die Frage gestellt, was Knäckebrot und ABBA miteinander zu tun haben? Nun ist Knäckebrot ja in Schweden ein Kulturgut mit langer Geschichte. Und ABBA ist in Schweden auch eine sehr bekannte Marke für Fischkonserven. Doch darum ging es bei dieser Frage der Moderatorin nicht. Erst der Hinweis auf die Fernsehsendung „Wetten, dass…?“ half dann weiter. So ging es in dieser Fernsehsendung damals darum, dass eine Kandidatin behauptete, anhand des Geräusches, mit dem ihr Ehemann ein Knäckebrot kaut, verschiedene ABBA-Songs zu erkennen. Und diese Szene wurde uns jetzt auf der Bühne dargestellt. Das Publikum sollte nun zeigen, ob es die entsprechenden Songs ebenfalls erkennen würde. Eine sehr lustige, ja skurrile und gleichzeitig aber auch sehr krümelbehaftete Vorführung, die natürlich zu großem Lacherfolg führte, quasi ganz nach dem Motto: „Aus ABBA wird Knabba“, wie es der damalige Fernsehmoderator Markus Lanz ausdrückte. Und auch hier im Publikum gab es heute eine Gewinnerin, die als Prämie die Packung mit dem restlichen original-schwedischen Knäckebrot erhielt. Anschließend wurde uns wieder einen Song präsentiert: „Chiquitita, tell me what's wrong…“. Der lustige Gag der Regisseurin, Eva Hosemann: Die Sängerin Agneta sitzt traurig und tiefsinnig an einem Nebentisch und verspeist langsam und in Gedanken versunken eine „Chiquita Banane“.

Die Stimmung stieg wieder nach oben und das Publikum sang „Mamma Mia“ kräftig mit. Auch bei den weiteren Songs gab es kein Halten mehr, ein Großteil der Besucher klatschte im Stehen und alle bewegten sich im Takt. Alles in uns will in Bewegung geraten und fröhlich sein. Verstärkt wird dies noch durch die nächsten Titel „Gimme! Gimme! Gimme!“ und „Super Trouper“. Etwas ruhiger wurde es wieder beim Titel „Fernando“. Dieser Song beschreibt ja die Geschichte zweier mexikanischer Freiheitskämpfer, die im 19. Jahrhundert nachts an einem Lagerfeuer am Rio Grande sitzen und über ihre Taten nachdenken. Fernando spielt dabei Gitarre. Das war ein schöner Kontrast zu den vorher gehörten Songs. Mit mehr als 10 Millionen verkauften Platten wurde „Fernando“ ABBAS kommerziell erfolgreichste Single und landete in vielen Ländern auf Platz eins.

„Money, Money, Money“ lässt dann manchen der Besucher etwas nachdenklich werden beim Gedanken der Fixierung auf Geld als Glücksquelle. Eine Phase, die auch die ABBA-Mitglieder damals durchmachten. Generell kann man feststellen, dass die Ehescheidungen der Paare Agnetha und Björn im Jahr 1980 und von Anni-Frid und Benny im Jahr 1981 bereits einen spürbaren Einfluss auf die Zusammenarbeit und Banddynamik hatten. Denn nach diesen privaten Krisen veränderte sich innerhalb der Band die Atmosphäre grundlegend. Viele Songs spiegelten diese Entwicklung auch wider und handeln an Stelle von Liebe, Unbeschwertheit und Partystimmung nun von Trennung, Schmerz und Identitätskrisen. So handelt auch der Song „Knowing me, Knowing you“ von einer zerbrochenen Liebesbeziehung. Björn schrieb die Zeilen damals inspiriert von seiner Trennung von Agnetha. Und sinngemäß übersetzt bedeuten sie ja: „Ich bin ich, Du bist Du!“ Björn beschrieb den Text als die Metapher eines Mannes, der durch ein leeres Haus geht, quasi als Sinnbild für die Scheidung und den Abschied.

Der Verlust des früheren gemeinsamen Bandspirits führte zusehends zu Distanz und Spannungen innerhalb der Gruppe, und dies kam auch in der folgenden Moderation zur Geltung: „1983 war es dann aus mit den rosigen Zeiten…“, so das Zitat. Warum? Was war geschehen? Nun, 1983 war für ABBA deshalb ein einschneidendes Jahr, weil die Gruppe nach ihrem letzten gemeinsamen Live-Auftritt im Dezember 1982 offiziell eine kreative Pause einlegte, was letztlich aber als faktisches Ende der Band betrachtet werden konnte. Ab diesem Zeitpunkt arbeiteten alle 4 Bandmitglieder an eigenen Musikprojekten. So starteten Agnetha und Anni-Frid eigene Solokarrieren mit englischsprachigen Soloalben. Björn und Benny dagegen begannen gemeinsam als Musical-Komponisten zu arbeiten.

Doch nun kam wieder ein „Knaller“: Wir wurden aufgefordert, unsere Handys einzuschalten, die Fotoapparate hervorzuholen, um den folgenden Höhepunkt der Veranstaltung „einzufangen, festzuhalten und als Erinnerung mit nach Hause zu nehmen“. Es folgte der Auftritt der Band mit dem Super Hit „Dancing Queen“. Da hielt es natürlich keinen mehr auf den Stühlen. In diesem Song geht es nicht um Liebe oder Seelenschmerz, es ist ein Tanzlied ohne jeden Hintergedanken, ohne Kummer und Schwermut. Das wird auch in seinem Refrain deutlich: „You can dance, you can jive, having the time of your life / See that girl, watch that scene, digging the Dancing Queen“. Hier ist die ganze unbeschwerte Freude zu hören. Und manche von uns erinnerten sich sicherlich gerne an die Zeit zurück, wo sie selber noch die „Dancing Queen“ oder der „King auf der Tanzfläche“ waren.

„Dancing Queen“ stieg damals sofort auf Platz 1 der Charts in Deutschland, Schweden und England und erreichte als einzige Single sogar Platz 1 der US-Charts. Und auch hier im Burghof hörten die lauten „Zugabe“-Rufe nicht mehr auf. Wie schön, dass die Band dieser Aufforderung zur Freude der Besucher auch folgte. Mit „Thank you for the Music“ ging die Vorstellung schließlich zu Ende und der Moderator bedankte sich im Namen aller Mitwirkenden bei den Besuchern, die noch eine Weile kräftig Beifall klatschten. Doch dann leerten sich die Stuhlreihen und alles strebte dem Ausgang zu.

Noch immer mit der Melodie „Thank you for the music!“ im Ohr verließen auch wir den Burghof und gingen zu unserem Bus zurück. Schnell waren wieder alle Plätze eingenommen und die Heimfahrt konnte losgehen. Natürlich gab es jetzt genügend Gesprächsstoff über das soeben Erlebte. Das Konzert von ABBA war ein mitreißendes und unvergessliches Erlebnis, das zeitlose Musik mit moderner Inszenierung meisterhaft vereinte. Von Beginn an fesselte die Performance durch eine perfekte Symbiose aus musikalischer Präzision, mitreißender Energie und einer visuellen Gestaltung, die uns in eine magische Atmosphäre eintauchen ließ. Neben der exzellenten musikalischen Darbietung überzeugte das Konzert durch eine innovative Bühnenshow, die durch Licht und sorgfältig choreografierte Momente auch für visuelle Highlights sorgte. Einfach ein echtes Gesamtkunstwerk. So war es auch kein Wunder, dass die Stimmung im Burghof elektrisierend war und wir von der Leidenschaft der Künstler regelrecht mitgerissen wurden. Einfach musikalisch brillant, visuell atemberaubend und emotional tief berührend. Ein Abend, der uns allen sicher lange in Erinnerung bleibt durch seine emotionale Verbindung, die nicht nur Herzen öffnete, sondern die noch lange nach dem letzten Ton nachhallt.

Wir alle waren uns einig, dass es in der Tat eine „Knaller-Veranstaltung“ war, so wie es Werner Knoll ja angekündigt hatte. „Thank you for this Event!“ lieber Werner Knoll. Herzlichen Dank für die Idee dieser Veranstaltung generell, sowie für die hervorragende Organisation und Durchführung. Ein herzlicher Dank von uns gilt aber auch unserer Kreissparkasse für die Unterstützung des ASP. Und ein weiterer Dank gebührt unserem Busfahrer, der uns wieder sicher nach Ludwigsburg zurückbrachte, natürlich mit einem kurzen Zwischenstopp in Bietigheim. “Tschüss, bis zum nächsten Mal!“ war dann immer beim Verabschieden zu hören. Denn alle freuen sich ja stets aufs Neue auf die Events unseres ASP-Teams. Wissen wir doch alle längst: „Mit unserm ASP isch’s oifach immer schee!“

Horst Neidhart

Fotos: Petra Benub, Horst Neidhart,Rolf Omasreither

Bildbearbeitung und Gestaltung: Rolf Omasreither

„Am Kocher Hall die löblich Statt, vom Saltzbrunn ihren Ursprung hatt.“

Nein, das sind keine Schreibfehler, sondern dieser Spruch ist ein historischer Stadtlob-Vers aus dem Jahr 1643 und wurde auf einer sog. Neuhaustafel von Hans Schreyer festgehalten, der die zentrale Bedeutung des Salzhandels für die Stadtentwicklung unterstreicht und dabei gleichzeitig den historischen Stolz auf dieses Erbe widerspiegelt. Und der Spruch geht weiter: „Das Salwerk Gott allzeit erhalt und ob der Stadt mit Gnaden walt.“

Und wenn in Schwäbisch Hall einer sagt: „ Ha, du bisch mir a rechter Sieder!“, ist das auch nicht als Schimpfwort gemeint, sondern eher als eine humorvolle Anerkennung mit einem kleinen Augenzwinkern. Doch dazu später mehr, denn erst einmal trafen sich 40 ehemalige Kolleginnen und Kollegen am 24. Juli 2025 morgens um 09.00 Uhr am Ludwigsburger ZOB, um an der Ausfahrt nach Schwäbisch Hall teilzunehmen. Wie immer herrschte große Freude über das Wiedersehen, gepaart mit gespannten Erwartungen, was wir heute bei diesem Event unseres ASP-Teams alles sehen und erleben würden. Wobei wir die erste Berührung mit dem Thema Salz noch vor der Bus-Abfahrt hatten, denn das Organisationsteam dieser Veranstaltung, die beiden Kolleginnen Frau Anne Tschürtz und Frau Gabi Ivenz, verteilten Brezeln an uns. Welche nette Überraschung, die wir natürlich mit Freude gerne annahmen.

Dann begrüßte uns Anne Tschürtz sehr herzlich und gab uns einen kurzen Überblick über den Verlauf des heutigen Tages. Danach hieß es „bitte einsteigen!“ und Raphael, unser Busfahrer, begrüßte uns ebenfalls herzlich und startete den Bus. Noch ein kurzer Zwischenstopp in Bietigheim, wo noch einige Teilnehmer zustiegen. Die weitere Fahrt verlief zügig und zwischen den Kolleginnen und Kollegen entwickelte sich rasch eine intensive Unterhaltung. Und manch einer unter uns vergaß dabei, den Blick auch mal nach draußen in das schöne Hohenloher Land zu richten. Es gab einfach zu viel zu erzählen.

Ja, und dann waren wir auch schon in Schwäbisch Hall angekommen und es hieß wieder aussteigen, denn jetzt sollte es ja gleich mit dem Rundgang durch Schwäbisch Hall losgehen. Der Blick zum Himmel zeigte, dass auch hier Anne Tschürtz gute Vorarbeit geleistet hatte. Die Regentropfen fielen erst am späten Nachmittag. Hier am Platz vor der St. Michaels-Kirche erwarteten uns bereits die beiden Damen, Frau Amthor und Frau Däuber, die uns dann ihre schöne Stadt zeigen wollten. Dazu teilten wir uns in zwei Gruppen auf, ich gehörte der Gruppe von Frau Däuber an.

Über Schwäbisch Hall könnte man ja wirklich sehr viel berichten, doch das würde diesen Rahmen sprengen, und daher nur ein paar Anmerkungen zur Geschichte der Stadt und der Salzgewinnung. Hall entstand rund um eine Salzquelle, deren Nutzung bereits keltische Wurzeln hat. Im Hochmittelalter prägte die Salzgewinnung – das sogenannte „weiße Gold“ – Geschichte, Wohlstand und Macht der Stadt. Die „Sieder“, Angehörige der einflussreichen Sieder-gemeinschaft, erhielten ihre Anteile als erbliches Lehen, oft war sogar eine lebenslange Rente für ihre Nachkommen damit verbunden. Diese Salzgewinnung machte Schwäbisch Hall zu einer reichen und bedeutenden Reichsstadt – davon zeugen viele prächtige Bauten in der Stadt. Einige davon haben wir bei unserem Rundgang auch betrachten können. Doch zunächst noch eine Frage: Was hat die Kreissparkasse Schwäbisch Hall mit der Salzgewinnung zu tun?

Die Antwort gab uns Frau Däuber: Als die Kreissparkasse in den Jahren 1981-1983 erweitert wurde, haben umfangreiche archäologische Ausgrabungen wichtige Funde zur frühmittelalterlichen Salzgewinnung geliefert: So fand man mehrere hölzerne Brunnenanlagen, die als Schacht- oder Kastenbrunnen gebaut waren. Sie stammen zum Teil aus der Karolingerzeit (8.–9. Jahrhundert) und sind Belege dafür, dass der Standort nach einem Erdrutsch um 800 n. Chr. neu erschlossen wurde. Man entdeckte außerdem Holztröge und Reste von Holzleitungen, mit denen die Sole aus den Brunnen in die Siedehäuser geleitet wurde. Gefundene Bruchstücke von Siedepfannen und Öfen belegen die Technik der Salzsiederei. Und man fand auch Alltagsgegenstände der Salinenarbeiter, darunter auch Funde, die eine Nutzung der Solequelle schon in der Keltenzeit um 500 v. Chr. belegen, so zum Beispiel Keramikfragmente aus vorrömischer Zeit. Einige der Originalfunde sind im Hällisch-Fränkischen Museum zu besichtigen.

Dies vorweg zur Einstimmung. Doch dann startete unsere Führung oberhalb der St. Michaelskirche. Bevor wir jedoch diese betraten, richtete Frau Däuber unsere Blicke auf das Bonhoefferhaus und das dort angebrachte Familienwappen: ein goldener, gekrönter Löwe, der eine Bohnenranke in der Tatze hält. Dieses Motiv ist ein sogenanntes „redendes Wappen", denn die Bohnenranke nimmt Bezug auf den Familiennamen (Bon/hoeffer als Anspielung auf die Bohne). Der Löwe steht als heraltisches Symbol für Stärke und Macht. Das barocke Portal und das Familienwappen dokumentieren den gesellschaftlichen Aufstieg dieser bekannten Haller Bürgerfamilie. Schon ein einzigartiges Motiv, welches wir dann auch später noch einmal in der St. Michael-Kirche auf Stiftertafeln entdecken.

Dann zieht die breite Freitreppe, die sich vom Marktplatz aus mit ihren 54 Stufen zur Kirche hinaufzieht, unsere Aufmerksamkeit auf sich. Diese Treppe ist nicht nur ein architektonisches Highlight, sondern verwandelt sich im Sommer zur spektakulären Bühne der traditionsreichen Jedermann-Festspiele. Auf dieser Treppe wird seit 100 Jahren Theater gespielt. Sie ist eine der bekanntesten Open-Air-Spielstätten Deutschlands. Unsere Führerin erzählt uns dann noch kurz von den Aufführungen der „West Side Story“. Hier wird die große Treppe zur Straße New Yorks – die Stufen werden Spielfläche, Tribüne und Tanzfläche. Das Ensemble tanzt, singt und spielt mitten auf den Stufen und oft auch zwischen dem Publikum. Und auf der Treppe liegen die Trümmer der zerbrochenen Freiheitsstatue, Fackel und Strahlenkranz. Gerade so, als wäre der Traum von Amerika jetzt hier zerplatzt, und damit auch der Traum von Freiheit und Chancengleichheit.

Wir erhalten dann noch Hinweise auf weitere Stücke, die hier aufgeführt werden oder wurden, wie z.B. Jesus Christ Superstar. Und Frau Däuber lenkt unsere Blicke auf die besondere Bestuhlung. Hier sind die Sitzreihen der Form und Steigung der Treppe angepasst, damit alle Zuschauer eine ausgezeichnete Sicht auf das Bühnengeschehen haben. Und manche unter uns können dies aus eigener Erfahrung bestätigen.

Dann gelten unsere Blicke dem gegenüberliegenden, imposanten Rathaus. Dies ist ein bedeutendes barockes Bauwerk aus dem Jahr 1735 und prägt den westlichen Abschluss des historischen Marktplatzes. Es wurde nach dem verheerenden Stadtbrand von 1728 an der Stelle der ehemaligen Jakobskirche errichtet. Der Entwurf stammte vom Ludwigsburger Baumeister Johann Ulrich Heim und realisiert wurde der Bau von dessen Neffen Eberhard Friedrich Heim. Während des Zweiten Weltkriegs wurde das Rathaus am 16. April 1945 durch Bomben bis auf die Grundmauern zerstört. Die Stadt entschied sich für einen möglichst originalgetreuen Wiederaufbau von 1945 bis 1955, bei dem Farbfotos aus den 1940er-Jahren als Vorlage dienten. Ins Auge fällt die dreigeteilte, reich verzierte Fassade mit Säulen, Pilastern, Ziergiebeln und barocken Stuckaturen. Der auf der Fassade sichtbare doppelköpfige Adler war ein staatliches und symbolisches Zeichen der Reichsunmittelbarkeit, also der direkten Zugehörigkeit zum Heiligen Römischen Reich ohne Zwischenherrschaft. Dies betonte, dass Schwäbisch Hall eine eigenständige und privilegierte Reichsstadt war.

Frau Däuber kommt noch einmal kurz auf den verheerenden Stadtbrand von 1728 zu sprechen. Dieser gilt als eine der schwersten Katastrophen der Stadtgeschichte. Innerhalb von etwa 15 Stunden wurden große Teile der Altstadt zerstört, insgesamt fast zwei Drittel des historischen Stadtkerns. Der Wiederaufbau dauerte mehrere Jahre und erfolgte überwiegend im damals modernen Barockstil. Er prägt das Stadtbild bis heute. Besonders wichtig war dabei ein sofortiger Baubeginn an der Saline im Haalbereich, um die wirtschaftliche Lebensgrundlage der Stadt, die Salzgewinnung, schnell wiederherzustellen. Bis Ende 1729 waren dann bereits wieder 121 Häuser neu errichtet, was eine beachtliche Leistung angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen war.

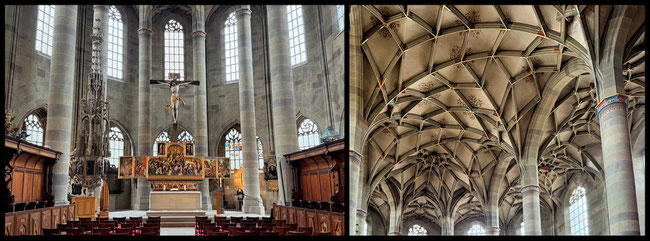

Jetzt war es an der Zeit, die Kirche zu betreten. St. Michael, die Stadt- und Hauptkirche von Schwäbisch Hall wurde bereits 1156 geweiht, damals noch als eine romanische Basilika. Reste davon sind heute noch an der Westseite und im Unterbau zu erkennen. Typisch romanisch waren die Rundbögen, die massiven Mauern und auch die wuchtigen Pfeiler. Ab dem 13. Jahrhundert wuchs Schwäbisch Hall zu einer reichen Reichsstadt, das brachte nicht nur Geld, sondern förderte auch Ambitionen. Die Bürger wollten eine Kirche, die den Reichtum und den Status der Stadt als freie Reichsstadt widerspiegelt. Und so wurde die Kirche in mehreren Bauphasen gotisch erweitert, u.a. durch höhere Gewölbe, spitzbogige und größere Fenster, Turmhaube und später dann noch während der Chorbauphase um 1507 die berühmte Freitreppe vor dem Westportal.

Einem Kollegen fielen beim Eintreten in die Kirche längliche Einkerbungen neben dem Eingang auf. Frau Däuber erklärte uns dann, dass es sich hierbei um sog. „Wetzscharten“ handelt. Ursprünglich vermutlich durch das Schärfen oder Wetzen von Waffen direkt an der Steinmauer. Aber sie dienten auch zum Gewinnen von Steinabrieb (Sand, Pulver), der als heilkräftig galt.

Wie sagte unsere Führerin beim Eintritt in die Kirche so nett: „Die Kirche wirkt durch ihre Ausstattung noch katholisch, aber seit 500 Jahren sind wir evangelisch.“ In der Kirche fällt einem sofort der dramatische Raumkontrast auf: ein eher niedriges Langhaus mit einem deutlich höheren Chor, was sehr eindrucksvoll wirkt. Der gotische Chor wurde zwischen 1495 und 1525 errichtet. Dazu wurde der vorherige romanische Chor jedoch vollständig abgebrochen. Das prächtige spätgotische Netzgewölbe im Chorbereich zeichnet sich durch seine komplexe Rippenführung und den kunstvollen Schlusssteinen aus.

Dann lenkt Frau Däuber unsere Blicke auf den Hochaltar der Kirche, einem bedeutenden spätmittelalterlichen Flügelaltar aus der Zeit um 1460. Wie wir erfahren, stammt er aus einer Brabanter Werkstatt in den Niederlanden. Der Altar zeigt die Passion und Auferstehung Jesu und besteht aus einem breiten Schrein mit einem figurenreichen Schnitzrelief sowie zwei Flügelpaaren, die jeweils bemalte Tafeln auf Vorder- und Rückseite haben und den Schrein vollständig verschließen können. Er gilt als herausragendes Beispiel spätgotischer Kunst und ist eines der bedeutendsten Kunstwerke der Kirche. Die detaillierte Gestaltung und die lebendige Darstellung machen ihn zu einem eindrucksvollen Zeugnis der niederländischen Malerei des 15. Jahrhunderts.

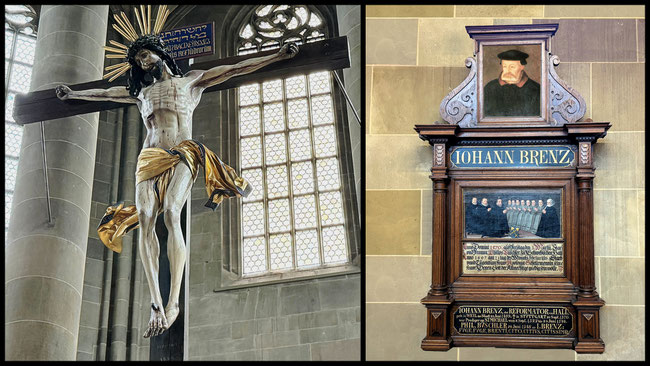

Das Kruzifix über dem Hochaltar stammt aus der Werkstatt des Ulmer Bildhauers Michael Erhart und wird auf das Jahr 1494 datiert. Der Gekreuzigte wird darauf naturalistisch als leidender Sterbender dargestellt, was die Intensität und Emotionalität der Darstellung betont. Dieses spätmittelalterliche Kruzifix gilt ebenfalls als eines der wertvollsten Ausstattungselemente der Kirche, welches Johannes Brenz während der Reformation vor dem Bildersturm bewahrte. Der Bildersturm während der Reformation war eine Folge der religiösen Umbrüche im 16. Jahrhundert, bei dem auf Weisung reformatorischer Theologen und Obrigkeiten zahlreiche religiöse Bildwerke wie Gemälde, Skulpturen, Kirchenfenster und andere Darstellungen von Christus entfernt, teilweise gewaltsam zerstört, aber auch manchmal verkauft wurden. Johannes Brenz war Prediger in Schwäbisch Hall, wo er intensiv die Reformation vorantrieb. Er sorgte hier für die Abschaffung der Messe, die Auflösung der Klöster und die Einführung evangelischer Gottesdienste. Aufgrund seiner entschiedenen Haltung gegen die Rekatholisierung musste er jedoch 1548 aus Schwäbisch Hall fliehen und wirkte ab 1550 am Hof Herzogs Christoph von Württemberg mit.

Frau Däuber wies uns dann noch auf eine weitere Besonderheit hin: Über dem Kruzifix befindet sich eine Schrifttafel, die den sogenannten Kreuztitel zeigt. Dieser Text ist in drei Sprachen verfasst: Latein, Griechisch und Hebräisch. Die dreisprachige Inschrift über dem Kruzifix verweist auf die historische Praxis, die Anklage gegen den Gekreuzigten in mehreren Sprachen anzubringen: „Jesus von Nazareth, König der Juden“.

Danach werden wir auf die vielen prächtigen Epitaphe von vornehmen Bürgern hingewiesen. So gibt es in der Kirche über 50 derartige Erinnerungsmale für Verstorbene. Diese hohe Anzahl ist Ausdruck der großen Frömmigkeit und des Bestrebens um das Seelenheil der Verstorbenen, die im 14. Jahrhundert besonders stark ausgeprägt war. Die zahlreichen Epitaphe finden sich besonders zwischen den Fensteröffnungen der Kirche und dokumentieren den Reichtum und auch die Kunstsinnigkeit der alten Haller Bürgerfamilien. Sie sind kunstvoll aufgebaut, mit Reliefs, bildlichen Darstellungen, Wappen und Inschriften, die das Leben und den Status der Verstorbenen würdigen. So sehen wir einige Epitaphe der Familien Bonhoeffer.

Die Familie Bonhoeffer stammte ursprünglich aus den Niederlanden und ließ sich im 16. Jahrhundert in Schwäbisch Hall nieder. Seit 1513 lebte die Familie in der Stadt, wobei die Nachkommen zunächst als Goldschmiede und später auch als Ärzte oder Pfarrer tätig waren. Die Familie stellte 78 Ratsherren, deren Porträts sich in der Michaelskirche befinden, und mehrere Familienmitglieder bekleideten das Bürgermeisteramt. Dietrich Bonhoeffer, der bekannte Theologe und Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime, wurde 1906 in Breslau geboren. Er wuchs in Berlin auf und war ein Mitglied der Bonhoeffer-Familie. Obwohl er nicht in Schwäbisch Hall geboren wurde, sind seine Vorfahren dort ansässig, und die Epitaphe in der Stadtkirche St. Michael erinnern an seine familiären Wurzeln. In diesem Zusammenhang tauchte dann auch der Begriff „Stettmeister“ oder auch „Stättmeister“ auf. Der Stettmeister stand an der Spitze des Inneren Rats der Stadt und war der höchste Verwaltungsbeamte, entspricht dem heutigen (Ober-)Bürgermeister.

Dass in den Epitaphen sehr viel Symbolik enthalten ist, zeigt uns Frau Däuber dann am Epitaph von Johann Lorenz Sanwald. Dieses stammt aus der Zeit um 1774/1778 und wurde 6 Jahre vor dem Tod des Verstorbenen von ihm selbst in Auftrag gegeben, damit es nach seinen Wünschen gefertigt wird. Das Gemälde oder Relief im Mittelpunkt zeigt den Verstorbenen und steht für die persönliche Erinnerung sowie die Würdigung der herausragenden Persönlichkeit innerhalb der Stadtgesellschaft. Die meist vergoldeten Rahmenornamente symbolisieren Wohlstand, Bedeutung und bleibenden Ruf. Unten am Epitaph befindet sich eine Gestaltung mit Skelett und Lebensbaum. Das Skelett symbolisiert den Tod und die Vergänglichkeit alles Irdischen. Dagegen steht der Lebensbaum für Leben, Hoffnung und Auferstehung im Kontext für das ewige Leben nach dem Tod. Dass das Skelett die Wurzeln des Baumes packt oder ausreißt, stellt die unmittelbare Macht des Todes über das irdische Leben dar, weist aber zugleich auch auf die ewige Verbindung von Leben und Tod hin.

Frau Däuber weist uns dann noch auf den kleinen Jungen hin, der die Sanduhr in der Hand hält und weiter oben auf die weibliche Figur mit der Waage der Gerechtigkeit in der einen Hand, und dem Schwert in der anderen Hand. Sie bekrönt den Verstorbenen mit einem Lorbeerkranz und stößt mit dem Fuß den Teufel weg, der einen Geldsack in der Hand hat. Der Engel rechts bläst mit der Posaune zum Jüngsten Gericht, während dem anderen Engel die Münzen aus der Hand kullern. Ganz oben dann noch das Auge Gottes und darüber nochmal ein Engel, auf dessen Finger der Heilige Geist in Form einer Taube sitzt. Ich gebe gerne zu, dass dieses Kunstwerk uns alle doch sehr beeindruckte, zumal wir es erst durch die guten und kompetenten Erläuterungen unserer Führerin bewusst betrachteten. Zum Schmunzeln erfuhren wir dann noch die Geschichte, wonach bei einer früheren Restaurierung der Restaurator einen Anruf bekam: „Kommen Sie ganz schnell in die Kirche, denn der Heilige Geist ist wieder da!“ – Ja, wo war er denn bisher? Ganz einfach, er war irgendwann hinter das Epitaph gefallen und keiner hatte ihn bisher wiedergefunden. War ja auch eine Taube, und die können nun mal fliegen. Womit das Wort „runtergeflogen“ eine ganz andere Bedeutung erlangt.

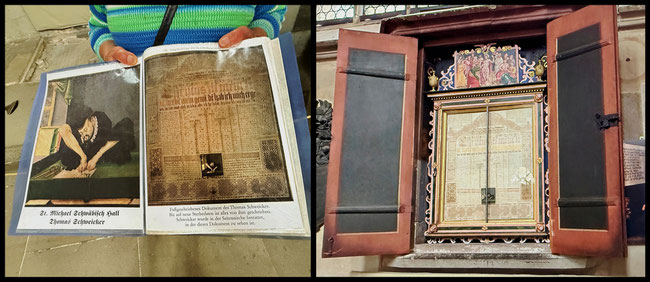

Dann standen wir vor einer Seitennische und bekamen zwei historische Dokumente gezeigt. Das eine zeigt Thomas Schweicker sitzend und mit den Zehen seines rechten Fußes einen Federkiel haltend. Und wir erfahren, dass Thomas Schweicker ohne Arme geboren wurde. Trotz seiner Behinderung konnte er mit den Zehen seines rechten Fußes einen Federkiel halten und damit kunstvoll und professionell schreiben. Er wurde zu einem berühmten Kalligraphen seiner Zeit. Seine Fähigkeiten machten ihn weit über Schwäbisch Hall hinaus bekannt, unter anderem am Hof in Heidelberg und beim Kaiser Maximilian II.. Sein Lebenswerk ist ein eindrucksvolles Beispiel für Selbstbestimmung und Talent trotz körperlicher Einschränkungen. Sein Leben wird als Symbol für die Überwindung von Behinderung und als Inspiration gewürdigt. Das Epitaph wurde von ihm selbst entworfen und enthält eine poetische und persönliche Inschrift. Es beschreibt seine Behinderung als „Werk Gottes“ und als Teil der Natur. Darin fordert er die Menschen auf, für ihre Gesundheit dankbar zu sein.

Nachdenklich gehen wir wieder ein paar Schritte weiter und stehen vor einem kleineren spätgotischen Schnitzaltar aus dem Jahr 1509, dem sog. „Annenaltar“ oder auch „Sippenaltar“ genannt. Im Mittelpunkt dieses Altars steht eine Figurengruppe der heiligen Sippe: Mutter Anna und ihre Tochter Maria. Erst als wir gefragt wurden: „Was fehlt hier?“ schauten wir noch etwas intensiver hin. Und schon kam auch die Antwort aus unserer Gruppe: „Das Jesuskind!“ Und in der Tat, die Figur des Jesuskindes fehlt tatsächlich, entweder durch Diebstahl oder durch Verlust. Dieses Fehlen ist historisch und kunsthistorisch belegt, ohne auf die Gründe einzugehen.

Dann begeben wir uns unter den Chorraum der Kirche und blicken im dortigen Beinhaus auf die Vielzahl der dort aufbewahrten Gebeine, vor allem Schädel und Knochen. Ursprünglich befand sich das Beinhaus außerhalb der Kirche. Nach der Räumung der Gräber auf dem alten Friedhof wurden zahlreiche Gebeine dann im jetzigen Beinhaus unter dem Chor der Kirche aufbewahrt. Damit konnte das Problem des knappen Begräbnisraumes in der Stadt gelöst werden. Heute ist das Beinhaus eines der bedeutenden mittelalterlichen Beinhäuser Süddeutschlands und stellt ein eindrucksvolles Zeugnis der Sepulkralkultur dar, also der umfassenden Kultur rund um Sterben, Bestattung und Trauer.

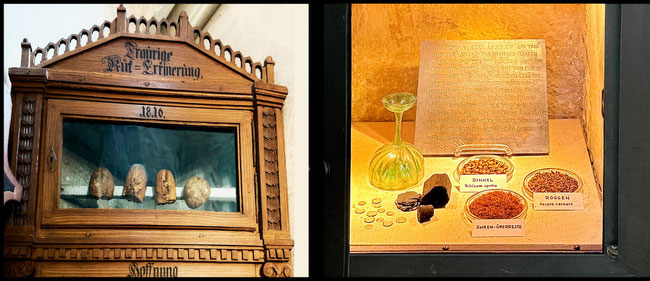

Jetzt kam Frau Däuber auf das Jahr „Achtzehnhundertunderfroren“ zu sprechen, denn wir standen vor dem sog. „Hungerkasten“. Das Jahr 1816 war ungewöhnlich kalt und wird auch als „Jahr ohne Sommer“ bezeichnet. Eine Folge des im April 1815 in Indonesien ausgebrochenen Vulkans Tambora, dessen Asche sich über ganz Europa und Nordamerika ausbreitete, und so dafür sorgte, dass die Sonnenstrahlen die Erde nicht erreichen konnten. Auf den Feldern konnte nichts wachsen, viele Menschen verhungerten, auch in Schwäbisch Hall. Der Hungerkasten in der Kirche erinnert an diese Hungersnot und an ihr Ende. Oben im Kasten sind Brote von damals aufgehoben. Sie wurden immer teurer und kleiner. Unter den Broten sieht man die erste Getreidegarbe, für die in der Kirche am 2. August 1817 ein großer Dankgottesdienst gefeiert wurde, als es endlich wieder eine Ernte gab. Diese Ereignisse sind ein wichtiger Teil der lokalen Geschichte und der damit verbundenen Erinnerungskultur.

Als man die Kirche neu renoviert hat, hat man einen Grundstein neu gelegt. Wir sehen nun, was im alten Grundstein enthalten war: Getreide (Dinkel, Roggen, Ähren), also Dinge, die für die damaligen Menschen wichtig waren. Aber auch Hellermünzen, die sich im Holzkohlenbehälter befanden, und auch noch ein Weinglas.

Doch nun richteten wir unsere Blicke nach oben, denn da fiel uns etwas auf, was wir nicht mit der Kirche in Verbindung bringen konnten. Auf Nachfrage erfahren wir, dass es sich hierbei um den Stoßzahn eines Mammuts handelt, der im 16. Jahrhundert im Tal der Bühler gefunden wurde. Damals wurde dieser Zahn fälschlicherweise als das Horn eines Einhorns gedeutet, worauf auch das ihn umschließende Metallgitter mit den eingearbeiteten Abbildungen hindeutet. Zugegeben ein etwas kurioses Ausstellungsstück in diesem Gotteshaus. Jedoch wurden solche Funde auch gerne als „Wundertaten der Natur“ angesehen und in der Kirche präsentiert, um die Größe der Schöpfung Gottes zu zeigen.

Nachdem wir anschließend die Kirche verlassen hatten, standen wir vor einem Haus, in dem Johann Balthasar Feierabend gewohnt hatte Und mit einem Schmunzeln erzählt uns Frau Däuber, dass es sich hierbei um einen Arzt gehandelt habe, der meistens sehr fröhlich gewesen sein soll. Und als er starb, hat man festgestellt, dass der Wein, der im Keller lagerte, doppelt soviel wert war, wie das ganze Haus. Und es hatte wohl auch einen Stettmeister gegeben, der während des 30jährigen Krieges in den sieben Kellern seines Hauses 2.270 Hektoliter Wein gelagert hatte. Aber all dies deutet nicht darauf hin, dass es sich bei Schwäbisch Hall und seiner Umgebung um eine besonders gute Weinlage handelte. Der Wein, der hier in diesen Mengen gelagert wurde, wurde von den Salzfuhrwerken, die vom Rhein oder vom Neckar zurückkamen, mitgebracht.

Auch die Löwen-Apotheke fand unser Interesse. Sie ist die älteste Apotheke der Stadt und befindet sich in einem spätmittelalterlichen Fachwerkhaus aus dem 15. Jahrhundert und weist spätmittelalterliche Architekturmerkmale auf. Besonders hervorzuheben ist die historische Apothekenausstattung. Die Apotheke wird, wie wir erfahren, bereits in der 5. Generation geführt.

Dann kamen wir kurz auf die jüdische Gemeinde zu sprechen, denn wir standen vor dem ehemaligen Bethaus von 1883. Aufmerksame Beobachter sahen rechts am Türrahmen eine kleine Kapsel. Wir erfuhren, dass es sich hierbei um eine „Mesusa“ handelt. Sie enthält ein handschriftlich von einem Schriftgelehrten geschriebenes Dokument mit zwei Abschnitten aus dem Glaubensbekenntnis des Judentums. Die Mesusa symbolisiert den Glauben an Gott, erinnert die Bewohner an die Gebote Gottes und soll das Haus und seine Bewohner schützen. Gläubige berühren oder küssen die Mesusa beim Durchschreiten der Türe als Zeichen der Ehrfurcht. Die schräge Anbringung symbolisiert, dass nur Gott vollkommen gerade handeln kann, die Handlungen der Menschen dagegen immer unvollkommen (schief) bleiben.

Schräg gegenüber befindet sich das Haus des Rabbiners. Es wurde 1838 neu erbaut, nachdem das alte Haus zuvor abgebrannt war. Das zweigeschossige, verputzte Gebäude mit klassizistischer Fassadengliederung (Rundbogenportal und Zwerchgiebel) ist ein prägnantes Beispiel klassizistischer Architektur in der Stadt. Wie wir erfuhren, gab es in der Stadt eine kleine jüdische Gemeinde, ca. 1 Prozent der Bevölkerung. Der Rabbiner, Dr. Jakob Berlinger, war ein hochangesehener Mann. Seine Bibliothek umfasste 3.000 Bücher. Und gerade als uns Frau Däuber berichtete, dass damals in der Reichspogromnacht die umfangreiche Bibliothek auf den Marktplatz geschleppt und dort verbrannt wurde, kam just in diesem Moment ein 96jähriger Zeitzeuge vorbei, der dies alles miterlebt hatte und uns kurz seine damaligen Empfindungen schilderte. Ein besonderer und berührender Moment, der noch eine Zeitlang in uns nachklang. Auch weil wir dann noch den Stolperstein sahen, der an Helene Roberg erinnert. Diese war Hausbewohnerin bei dem kinderlosen Rabbiner-Ehepaar und wurde wie eine Tochter behandelt. 1939 floh sie in die Niederlande, wurde jedoch später deportiert und im Vernichtungslager Sobibor in Südpolen ermordet.

Kurzer Halt an der Oberen Herrngasse 7, denn dort hatte das Schild an der Hauswand mit der Aufschrift: „Hier wohnte der Dichter Eduard Mörike mit seiner Schwester Klara 1844“ unsere Aufmerksamkeit geweckt. Wir erfahren, dass es sich jedoch nur um den Zeitraum von etwa einem halben Jahr handelte. Mörike hatte sich von der Haller Sole eine Linderung seiner Leiden (Rheuma und Herzbeschwerden) erhofft. Als dies jedoch nicht eintrat, zog er mit seiner Schwester dann nach Bad Mergentheim. Wie sagte Frau Däuber so treffend: „So hat jedes Haus seine eigene Geschichte!“ Und wir haben viele davon gehört.

Inzwischen können wir auf den Stadtgraben blicken und sehen, dass dieser von Ziegen sauber gehalten wird. Hier sollen wir unsere Blicke auf das große Haus lenken. Es ist der Neubausaal, ein historisches und zugleich multifunktionales Gebäude, das zwischen 1508 und 1527 als Teil der Stadtbefestigung errichtet wurde. Der Neubau diente vor allem als Festsaal der Reichsstadt Hall und auch als Fruchtkasten (Getreidespeicher), in dem die Bauern jährlich ihr Getreide ablieferten. Eine umfassende Renovierung und Modernisierung erfolgte 1978, wobei im Obergeschoss ein moderner Theatersaal mit ca. 640 Sitzplätzen entstand, und im Erdgeschoss ein Mehrzwecksaal mit Platz für ca. 540 Personen geschaffen wurde.

Wir ändern unsere Blickrichtung und schauen nun über den Kocher hinweg auf die Katharinen-Vorstadt, benannt nach der dortigen Kirche. Die Katharinen-Vorstadt in Schwäbisch Hall ist eine historische Stadterweiterung, die im 14. Jahrhundert entstand. Da sich am Ufer des Kochers kaum Flächen zur Ausdehnung befanden, erfolgte die Erweiterung den Hang hinauf, wodurch die Katharinen-Vorstadt als dritte Stadterweiterung entstand. Der Bereich wurde im Mittelalter ummauert, und besonders Handwerker siedelten sich hier an. Noch heute zeugen erhaltene Stadtmauern, beispielsweise am Weilertor, von dieser Phase der Stadterweiterung. Allerdings wurde dieser Stadtteil immer sehr vernachlässigt. Erst vor etwa 40 Jahren hat man begonnen, die Häuser, die zum Teil 600 Jahre alt sind, zu renovieren. Und dann hat Reinhold Würth 2001 in der Katharinen-Vorstadt seine Kunsthalle gebaut, wo wechselnde Ausstellungen zeitgenössischer Kunst aus der Sammlung Würth gezeigt werden. Eine Besonderheit dabei: Der Eintritt ist frei!

„Hermes – der einzige Typ, der es schafft, mit geflügelten Schuhen schneller zu sein als der Paketbote!“. Wieso komme ich jetzt auf „Hermes“? Ganz einfach: In der Unteren Herrngasse 7 muss Hermes wohl einen seiner Flügel verloren haben, denn dort hängt ein Hermes-Flügel quer über der Straße bei der Metallschlosserei Waiditschka. Vielleicht ist der Götterbote dann ja weiter geflogen zu dem großen Wohnturm, der Keckenburg. Erbaut 1239, der steinerne Unterbau stammt aus der Zeit der Staufer und wurde 1515 mit einem Fachwerkaufsatz ergänzt. Die Keckenburg ist Teil eines Gebäudekomplexes, der sieben historische Häuser umfasst. Seit 1955 befindet sich dort das Hällisch-Fränkische Museum, das die Geschichte und Kultur der Region zeigt. Auf zwei besondere Highlights werden wir hingewiesen: Zum einen die bemalte Synagogenvertäfelung, die als europaweit einzigartiges Zeugnis jüdischer Kultur gilt. Das zweite Highlight ist die Sammlung von Kleinplastiken aus Alabaster und Elfenbein von Leonhard Kern, der im 17. Jahrhundert in der Region tätig war.

Und damit waren wir am Kocher angelangt. Dieser floss ruhig dahin und hatte auch nicht sehr viel Wasser. Aber der Blick auf die Hochwassertafel zeigte, wie hoch der Wasserstand am 1. Dezember 1570 war. Es muss laut Frau Däuber ein „ganz grauenvolles Hochwasser“ gewesen sein, ganz nach dem alten Spruch: „Wenn Gott die Menschen will aufwecken, tut er sie mit Feuer und Wasser erschrecken!“

Heute sind wir aber nicht erschrocken, sondern lauschen weiter den kompetenten und oft sehr humorvollen Ausführungen unserer Stadtführerin. Denn nun erzählt sie uns noch einige interessante Details über Schwäbisch Hall und sein Salz. Dabei erfuhren wir dann auch, dass es eine Geldrente für die Nachfahren der damaligen Salzsieder gibt. Nach dem Ende der Reichsstadt Schwäbisch Hall im Jahre 1802 und der Übernahme durch Württemberg übernahm der Staat die Salinenbesitzrechte, und es wurde eine Entschädigung für die Salzsieder vereinbart: Die Nachkommen der ehemaligen Salzsieder erhielten eine „ewige Siedersrente“. Die Betonung liegt hier auf „ewig“. Und diese Rente wird bis heute an rund 300 berechtigte Familien gezahlt, basierend auf einem Vertrag aus dem Jahr 1804, der eine „unveränderliche Jahr-Taxe“ von 480 Gulden zusicherte. Die heutigen Zahlungen summieren sich auf etwa 15.000 Euro jährlich und erfolgen nach einem komplexen Maßeinheitensystem, das aus der alten Salzproduktion stammt. Allerdings können sich die Empfänger davon kein großes Fest oder Essen leisten, so unsere Führerin. Ist auch nachzuvollziehen, denn die Gesamtsumme von ca. 15.000 Euro jährlich geteilt durch 300 Familien ergibt durchschnittlich etwa 50 Euro pro Jahr und Berechtigten, das entspricht ungefähr 4 bis 5 Euro monatlich pro Familie. Und mit dieser Erkenntnis waren wir am Schluss unseres Rundgangs angekommen. Es ging jetzt noch über den Roten Steg, wo wir auf der anderen Seite wieder auf unsere andere Gruppe stießen. Noch schnell ein Gruppenfoto und ein herzlicher Dank an die beiden Damen, die uns so kompetent und humorvoll Schwäbisch Hall und seine Geschichte nähergebracht haben.

Im Sudhaus wurden wir schon erwartet. Eine nette Geste war das Schild am Eingang, was uns auch gleich aufzeigte, dass unsere Plätze im 1. OG reserviert waren. Aufgrund der telefonischen Vorbestellung ging es dann auch sehr zügig, und Getränke und Speisen wurden rasch serviert. Schnell entstand wieder eine rege Unterhaltung. Wobei die Themen sowohl das frühere Miteinander wie auch das heute Erlebte betrafen. Doch bald stand auch die Frage im Raum: Und was machen wir nach dem Essen? Denn der weitere Nachmittag war ja zur freien Verfügung. Für die Einen stand der Besuch eines Cafés noch an, evtl. auch ein weiterer individueller Bummel durch die Stadt oder aber ein Besuch in der Kunsthalle Würth oder in der Johanniterkirche, wo Würth eine Ausstellung präsentiert mit dem Titel „Alte Meister“. Auch hier ist der Eintritt frei, und sehr zu empfehlen.