Wenn das die Königin wüsste!

Habe ich Sie mit diesem Satz neugierig gemacht? Prima, denn neugierig waren wir, die 37 ehemaligen Kolleginnen und Kollegen auch, was uns heute am 3. Mai 2022 im Residenzschloss Ludwigsburg erwarten würde.

Der erste Höhepunkt begann ja schon im Vorderen Schlosshof beim ersten Zusammentreffen nach so langer, pandemiebedingter Pause. Was war das für eine große Freude, sich bei einer Veranstaltung unseres ASP-Teams endlich einmal wiederzusehen. Lachende und strahlende Gesichter bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und wie gut, dass die beiden Organisatorinnen des heutigen Events, Herta Stahl und Sonja Ehnle, vorausschauend genügend Zeit für diese Begrüßungsphase eingeplant hatten. Denn alle hatten sich ja so viel zu erzählen. Und viel zu erzählen hatten später allerdings auch die Kammerzofe und die Gouvernante, die beiden Bediensteten der Königin-Witwe Charlotte Mathilde. Doch dazu gleich mehr.

Denn zunächst gab es noch eine kleine Überraschung, quasi ein „Sekt-Frühstück“, um sozusagen den vom vielen Schwätzen schon etwas trocken gewordenen Mund wieder zu erfrischen, und sich mit einer Brezel noch etwas zu stärken. Und dann kamen auch schon die beiden Damen in ihren schicken, stilechten Roben auf uns zu. Für uns hieß es nun, sich zu entscheiden, welcher der beiden Damen wir uns anschließen wollten. Das ging alles sehr schnell, was auch immer den Ausschlag für die Entscheidung Kammerzofe oder Gouvernante gegeben haben mag. Vielleicht war’s ja auch nur so: „Mit wem goasch Du mit? – Dann mach I des au!“. Auf jeden Fall ging dieser Prozess ruck-zuck, und jede der beiden Hofdamen bat nun „ihre“ Gruppe, ihr zu folgen.

Um es gleich vorweg zu sagen: Diese Aufteilung macht es mir etwas schwer, über beide Führungen gleichwertig zu berichten. So wird mein Schwerpunkt darauf ausgerichtet sein, was die Kammerzofe Marianne aus dem Nähkästchen geplaudert hat. Doch bezüglich des Lebens am Hofe dürften sich die Erzählungen beider Damen sehr geähnelt haben.

So will ich denn versuchen, Sie etwas auf unsere interessante – und gleichzeitig auch amüsante – Führung durch die charmante Kammerzofe Marianne Funk mitzunehmen. Einen wichtigen Hinweis gab uns die Zofe gleich vorweg: Wir schreiben das Jahr 1818. Die Königin Charlotte Mathilde von Württemberg ist seit 2 Jahren Witwe. Ihr Ehemann König Friedrich I. von Württemberg ist am 30. Oktober 1816 verstorben und die Königin nahm ihren Witwensitz im Residenzschloss Ludwigsburg. Damit konnte sie ihrem geliebten Mann nahe sein, der in der Ludwigsburger Fürstengruft unter der Schlosskapelle beigesetzt wurde.

Nach diesen einführenden Worten führte uns die Kammerzofe zur Treppe zu den königlichen Gemächern, verbunden mit dem Hinweis, dass die Benutzung dieser Treppe nur zu besonderen Anlässen und nur für besondere Gäste erlaubt sei. Kaum dass wir uns durch diesen Hinweis gerade noch sehr geehrt fühlten, gab es auch schon die erste Ermahnung durch unsere Führerin. Sie beanstandete, dass wir auf dieser Treppe quasi wie zuhause gehen würden. Sie bat uns, doch etwas stilvoller zu schreiten und ermahnte uns eindringlich, sollte uns hier die Königin-Witwe begegnen, sofort in tiefste Referenz zu versinken. Und für alle Fälle übten wir das auch gleich. Und wie es sich zeigte, wurden auch die Kolleginnen und Kollegen der anderen Gruppe von der Gouvernante darin unterrichtet. Denn schon bei der Begrüßung, als sie sagte, dass sie für die Erziehung der Prinzessinnen und Prinzen am Hofe zuständig sei und diesen die Regeln der Etikette beibringe, meinte sie gleichzeitig, dass manches davon sicher auch für die Teilnehmenden ebenfalls nützlich sein könnte. Wie es sich später zeigte, war es denn auch ihr Ziel, die Teilnehmenden in die Welt des guten Benehmens einzuführen. Ja, sogar die französische Sprache wurde dazu bemüht, „Oui, Mesdames et Messieurs!“

Apropos Sprache: Von der Gouvernante wurde die Gruppe auch auf die im damaligen Zeitalter wichtige „Fächersprache“ hingewiesen. Denn die Fächersprache ist schließlich die galanteste Sprache der Welt. Vor allem im Zeitalter des Rokokos war die große Blütezeit des Fächers und es war wichtig, die geheime Sprache des Fächers zu kennen, die ja hauptsächlich auf dessen Bewegungen oder Positionen beruht. Zeigte die Dame dem Herrn die helle Seite des Fächers, so hieß dies: ich bin interessiert. Und hielt sie dann auch noch den Fächer mit der rechten Hand vor ihr Gesicht oder ihre Augen, so lautete die Botschaft: Wenn ich gehe, folge mir! Allerdings hatten unsere Damen keine Fächer dabei – sie mussten also ihre Botschaften an die Kollegen mündlich weitergeben.

Doch zurück zu der Stelle, wo uns die Zofe ermahnte, sollte uns hier die Königin-Witwe begegnen, sofort in tiefste Referenz zu versinken. Nun ja, eigentlich waren wir uns ja sicher, dass uns die hohe Dame, die Königin-Witwe, heute nicht begegnen würde, da sie, wie uns berichtet wurde, derzeit ja mit ihrem gesamten Hofstaat (mit Ausnahme unserer beiden Führerinnen) zur Kur in Bad Teinach weilt. Und nur deshalb haben wohl auch diese beiden charmanten Bediensteten für uns Zeit und genießen vermutlich die Abwechslung durch unseren Besuch. Allerdings konnte die Gouvernante bei der Begrüßung ihr Erstaunen über unsere Kleidung nicht verhehlen und fragte denn auch ganz direkt: „Sind Sie denn her geritten?“

Im Laufe unserer Führung sind wir doch sehr erstaunt, wie redselig unsere Kammerzofe und auch die Gouvernante sind und uns quasi so nebenbei – wenn auch immer unter Hinweis auf strengste Diskretion - manches Geheimnis über die königlichen Gemächer und über das Leben am Hofe erzählen. Wie gesagt: Wenn das die Königin wüsste!

Unproblematisch dagegen die folgenden kurzen Ausführungen der Zofe zu Herzog Eberhard Ludwig, dem Gründer der Stadt Ludwigsburg. Dessen Interessen galten stärker seiner Jagdleidenschaft wie den Regierungsgeschäften. Da die Jagd jedoch in freiem Gelände erfolgte, musste er dazu immer von seiner Residenz in Stuttgart 2 Stunden mit der Kutsche bis in das freie Gelände von Ludwigsburg anreisen. Dies war ihm auf Dauer zu beschwerlich, und so beschloss er, eine Stadt zu gründen.

Um nun auch Bürger für diese Stadt zu gewinnen, verkündete er eine Steuerfreiheit von 10 Jahren, die er später sogar noch auf 15, und nochmals auf 20 Jahre erhöhte. Auch Religionsfreiheit wurde zugesichert. Zusätzlich bekamen Zuzugswillige auch noch einen Bauplatz geschenkt. Was waren das für Zeiten! Bedingung war jedoch, die Interessenten mussten einen ordentlichen Beruf ausüben. Doch wie uns die Zofe erzählte, dauerte es trotzdem etliche Jahre bis sich die Einwohnerzahl von anfangs 260 auf etwa 10.000 bis im Jahre 1818 erhöhte. Und sie verriet uns noch, dass die Stadt heute, also 1818 wie eingangs erwähnt, 32 Bäcker, 27 Metzger, 43 Schneider und 100 Wirte beherbergt.

Danach spürten wir, wie eine Traurigkeit unsere Kammerzofe überkam, als sie kurz ihren Vater erwähnte. Denn dieser war Mundschenk des früheren Herzogs Carl Eugen. Diese äußerst verantwortungsvolle Stellung brachte es mit sich, dass der Vater jeden Wein vorher probierte – und manche wohl auch mehrfach -, bevor dieser den Herrschaften oder Gästen serviert wurde. Wein war ja eines der Hauptgetränke an den adeligen Höfen und wurde nicht selten in Unmengen und exzessiv genossen. Und eines Tages – da versagte ihr fast die Stimme –, kurz bevor er in den verdienten Ruhestand eintreten konnte, ist ihr Vater nach der Ausübung seiner Pflichten bei einem Ausritt unglücklich vom Pferd gestürzt und verstorben. Daher ermahnte sie uns: „Kein Alkohol am Zügel!“

Kurze Erzählpause – in der wir mit der Zofe Marianne fühlten -, dann erhob sich ihre Stimme wieder als sie uns sagte, dass sie seitdem die Ehre habe, hier am Hofe zu arbeiten. Sie sei glücklich und habe weder Mann noch Kinder. Weshalb sie Letzteres so sehr betonte, blieb uns allerdings unklar. Doch vermutlich könnte sie ansonsten hier am Hofe nicht als Kammerzofe tätig sein. Vielleicht hat ihr jedoch auch die Gouvernante erzählt, wie schwierig es ist, die Kleinen manchmal richtig zu erziehen.

Anschließend erfuhren wir, dass man hier am Hofe nicht frei ist in der Wahl seiner Garderobe. Nein, alles schaut nach Paris! Und sobald dort ein neuer Stil kreiert wird, passiert Folgendes: Eine lebensgroße Holzpuppe wird entsprechend bekleidet und sofort von Paris nach Italien, London und Württemberg geschickt und sofort setzt geschäftiges Treiben ein. Kaum haben wir dies erfahren, stellt uns Zofe Marianne ganz direkt folgende Frage: „Trägt man eigentlich da, wo Sie herkommen, noch Flohfallen?“ – Ich gebe zu, diese Frage hat uns doch etwas überrascht. Aber Zofe Marianne klärt uns auf, dass es sich hierbei um kleine Schmuckstücke aus den erlesensten Materialien Glas oder Porzellan handelt. Und innen ist ein Stöpsel, der in Honig getunkt wird, oder noch besser, man legt ein Stück Fleisch hinein. Denn dieses schmecke den Flöhen besonders gut, wie uns die Zofe berichtet. Außen sind dann Löcher, damit die Flöhe hineinkriechen können. Entweder klebten sie dann fest oder wurden durch das aufgesaugte Blut so dick, dass sie nicht mehr durch die Löcher hinauskrabbeln konnten. So hat man diese lästige Plage gut in den Griff bekommen. Doch wie sagte später Wilhelm Busch so treffend: „Froh hüpft der Floh, vermutlich bleibt’s noch lange so.“

Inzwischen sind wir in der Bildergalerie angekommen. In diesem langgestreckten Saal im Verbindungstrakt zwischen dem Neuen Hauptbau und dem westlichen Kavaliersbau konnten wir die Bildersammlung des früheren Herzogs Karl Alexander bewundern. Dabei erzählt uns die Zofe, dass es die Königs-Witwe liebt, nach dem Essen einige Zeit im Garten zu verbringen. Aber wenn es draußen regnen würde, dann genieße sie hier in der Bildergalerie diese alten Gemälde, unter anderem das Deckengemälde des italienischen Malers Petro Scotti. Dieses stellt auf 16 Metern gemalt den Trojanischen Krieg dar. Die Zofe weist uns insbesondere auf die Szene hin, wo Achilles dargestellt ist, wie er den Leichnam Hektors am Pferd angebunden um die Trojanische Mauer schleift.

Dort wo die Chinesischen Vasen stehen, erzählt sie uns dann, dass sie als Zofe in einem Jahr 500 Gulden verdiene, eine Hofdame dagegen 800 Gulden, dazu freie Kost und Logis sowie eine bestimmte Menge an Naturalien. Dann erzählt sie uns noch im Vertrauen, dass die Königin-Witwe Heimweh nach ihren Eltern hat, und ihr Vater noch nie in Ludwigsburg war. Und sie erzählte uns weiter, dass ihr Vater eigentlich nicht wollte, dass seine Töchter heiraten. Er war der Meinung, dass diese ohne Mann ein glücklicheres Leben hätten. Die Zofe unterstrich dies noch mit der Bemerkung: „Vielleicht hatte er Recht. Schauen Sie mich an!“ – Nun, wir ließen diese Bemerkung unkommentiert im Raum stehen und erfuhren dann noch, dass die Mutter der Königin ihrem Gatten, König Georg III. 15 Kinder gebar und mit ihrem Gatten glücklich war.

Auf unserem weiteren Gang durch die königlichen Gemächer verriet sie uns dann noch, dass die Königin immer häufiger an Magen- und Darmbeschwerden leide. Der Medicus habe ihr daher geraten, mehr zu trinken, allerdings mehr vom „Heimischen des Landes und nicht von Malaga“. Und sie erzählte uns auch, dass die Königin-Witwe öfters Kopfschmerzen plagen. Dies führe sie allerdings darauf zurück, dass ihr in früheren Jahren einmal ein Kronleuchter auf den Kopf gefallen sei. Dies hätte sogar eine Narbe hinterlassen. Und als wir dann noch an einer Sänfte vorbeikamen, sagte sie uns in etwas leiserem Ton, dass die Königin-Witwe ja immer korpulenter werde und sich daher auch über kurze Strecken mit der Sänfte tragen lasse.

Kurz danach sind wir in der Ordenskapelle angelangt. Und wir erfuhren, dass König Friedrich I. den bisherigen herzoglichen Jagdorden zum Goldenen Adlerorden erhob und für dessen Versammlungen einen entsprechend gehobenen Rahmen gestalten ließ. Denn diesem illustren Orden gehörten neben Kaiser Napoleon die Könige von Preußen und Bayern sowie weitere Angehörige des Hochadels an. Goldverzierungen und Deckenmalereien verleihen der Kapelle eine festliche Atmosphäre. Und bis heute unverändert erhalten sind die umlaufenden Sitzreihen, auf denen die Ordensritter unter ihrem vergoldeten Wappenschild Platz nahmen.

Und damit kam unsere Zofe auf Napoleon zu sprechen. Dieser verlangte ja von König Friedrich für seinen Russland-Feldzug 15.000 Soldaten, von denen nach der verlorenen Schlacht nur noch 300 zurückkamen. Weiter erzählte sie uns, dass der König aus politischen Gründen und auf Drängen Napoleon Bonapartes seine geliebte Tochter Katharina an den jüngsten Bruder von Napoleon, an Jérôme Bonaparte von Westphalen, verheiraten musste. Nach der Schlacht von Waterloo (1815) wollte der König dann, dass seine Tochter wieder zu ihm zurückkehre. Doch habe die Tochter dann ihrem Vater eine Absage mit folgenden Worten übermittelt: „Ich wurde vor 7 Jahren aus politischen Gründen verheiratet. Nun aber habe ich meinen Gatten lieb gewonnen.“

Zurück zum König: wir erfuhren, dass der König zu seinem 58. Geburtstag mit seinen Gästen eine Jagd veranstaltete und die Jagdgesellschaft dabei lediglich 2 Stunden benötigte, um 823 Wildtiere zu erlegen. Doch wie uns die Zofe sagte, habe er diese Tiere nicht selbst gejagt, sondern sie wurden ihm direkt vor die Füße gelegt.

Kurz danach sind wir im Thronsaal angelangt, der ganz im Sinne des Klassizismus gestaltet ist. Unser besonderes Augenmerk galt hier der Deckenbemalung, welche von unserer Führerin als „Scheinarchitektur“ bezeichnet wird, da sie dem Betrachter viel höher erscheint, als sie tatsächlich ist. Als wir dann gemütlich weiter schlendern wollten, bekamen wir erneut einen Rüffel von unserer Zofe Marianne. Sie machte uns deutlich, dass wir hier immer darauf gefasst sein müssten, ein Mitglied des Hofes zu begrüßen. Und dies mussten wir nun unter Anleitung unserer Zofe üben. Und auch in der anderen Gruppe war diese Übung angesagt. Na ja, die Stellung der Füße und vor allem bei den Herren die Tiefe der Verbeugung müssen wohl noch etwas geübt werden. Denn wie sagte die Gouvernante doch sehr bestimmend zu den Kollegen: „Den Oberkörper so weit nach vorne beugen, bis er an das Knie reicht!“ Zugegeben, dies haben nicht alle geschafft. Doch Kollege Helmut Rath rettete die Ehre der Herren und zeigte, wie leicht ihm das doch fällt. Für weitere Übungen hatten wir jetzt allerdings keine Zeit mehr, denn wieder gab es einen kurzen Ausflug in die Geschichte.

So erfuhren wir, dass Herzog Friedrich damals mit 14 Männern nach England reiste, um seine Braut kennenzulernen. Die Reise dauerte 4 Monate, davon allein die Überfahrt mit 44 Stunden. Nachdem Friedrich seine Braut kennengelernt hatte, schrieb er – wie uns die Zofe verriet - folgende Zeilen über seine künftige Gemahlin an seine Mutter: „Sie hat einen schönen Teint. Und an ihr nicht so schönes Gesicht gewöhnt man sich dran.“ Und Kammerzofe Marianne verriet uns dann auch noch, dass man in ganz Europa bezüglich der Körperfülle beider Brautleute von der „Elefanten-Hochzeit“ gesprochen habe. Die Zeichnung eines Künstlers, die sie uns wieder unter dem Hinweis auf allerstrengste Diskretion zeigte, machte deutlich warum.

Das war dann auch schon der Übergang zu einem weiteren Thema. Denn Körpergröße und Leibesumfang von König Friedrich I. waren wohl doch sehr legendär. Da jedoch der König sehr gerne ausritt, war es ein Problem, ein geeignetes Pferd für ihn zu finden, welches in der Lage war, den Herrscher mit seinen über 2 Metern Körpergröße und über 200 Kilo Leibesgewicht sicher zu tragen. Nur die Schimmelstute Helene war ausreichend stark und wurde daher sehr schnell das Lieblingspferd des Königs. Zumal das Tier auch einen Trick beherrschte, um dem König den Aufstieg zu erleichtern: Man hatte der Stute nämlich beigebracht, sich wie ein Kamel niederzuknien und danach mit dem König wieder aufzustehen.

Wie uns die Zofe berichtete, liebte der König die Schimmelstute so sehr, dass er demjenigen mit dem Tod drohte, der ihm die Nachricht vom Tod des älter werdenden Tieres bringen würde. Als die Stute dann am 20. Mai 1812 im Alter von 27 Jahren starb, herrschte große Angst in der Umgebung des Königs, da dessen Jähzorn sehr gefürchtet war. Doch die Zofe berichtete uns von der Schlauheit eines Dieners. Er soll zum König gesagt haben: „Die Helene frisst nicht mehr. Die Helene säuft nicht mehr. Und die Helene steht auch gar nicht mehr auf.“ Worauf König Friedrich erschrocken darauf antwortete: „Dann ist die Helene wohl gestorben?“ Worauf der Diener jetzt antwortete: „Das habt aber jetzt Ihr gesagt.“

Auf unserem weiteren Weg durch die Gemächer des Schlosses kam erneut das Thema Rundungen zur Sprache. Denn wie uns die Zofe auch hier unter strengster Verpflichtung zur Diskretion verriet, war der König wohlgeformten Rundungen gegenüber sehr zugetan. Dies erklärt denn auch, weshalb es in den Gängen immer wieder Putten und Engelchen zu sehen gibt, die ihre Rundungen offen zur Schau stellen. Die abgewetzten Stellen an den diversen Körperteilen zeigen, dass hier wohl des Öfteren mit den Händen darübergestrichen wird.

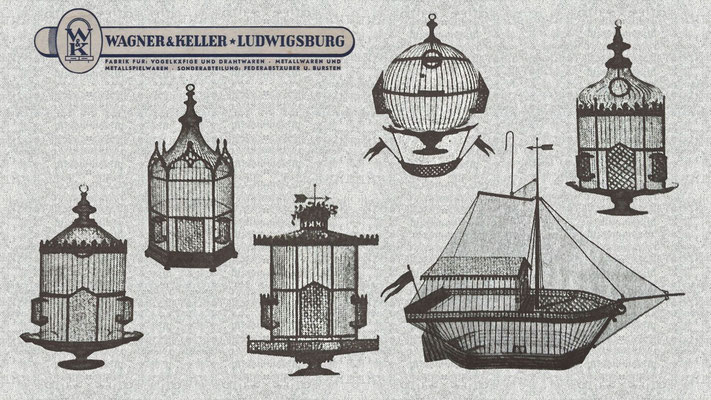

Interessant auch der Hinweis auf den Ostgarten, in dessen See viele bunte Fische schwammen, in den Vogelvolieren sich viele exotische Vögel befanden und damals sogar zwei Kängurus umher hüpften. Der König hatte sie einst zur Hochzeit seiner Tochter aus der britischen Kolonie Australien extra exportieren lassen. Doch Napoleon hatte sie dann mitgenommen. Auch die Gouvernante kam auf den weitläufigen Garten des Schlosses zu sprechen und verwies stolz darauf, dass in diesem insgesamt 452 Bäume stehen. Als sie dann fragte, wieviel Bäume im Garten der Teilnehmer stünden und ein Kollege die Zahl 274 nannte, kam die trockene Bemerkung: „Aha, verarmter Landadel“.

Wir kamen in den nächsten Raum. Hier gab uns unsere Zofe die Empfehlung, bei einer eventuell anstehenden Renovierung unbedingt an Spiegel zu denken, da diese jeden Raum verschönern und vor allem auch vergrößern würden. Sie zeigte uns dies am Beispiel der an der Wand angebrachten Spiegel, die aus Venedig stammten. Diese waren jedoch sehr teuer. Dem trug Herzog Eberhard Ludwig dann Rechnung und gründete im Jahr 1700 den Ort Spiegelberg und ließ dort eine Spiegelmanufaktur errichten.

Und dann wurde wieder aus dem Nähkästchen geplaudert, denn die Kammerzofe wollte uns jetzt unbedingt etwas über die Hygienebedingungen im Schloss erzählen. So erfuhren wir, dass man vor 100 Jahren daran geglaubt hat, dass Wasser Krankheiten überträgt. Dies gründete auf die Tatsache, dass man beim harten Arbeiten schwitzt. Wasser kommt aus den Poren, also müssen da Löcher in der Haut sein. Und wenn man sich dann in die Badewanne legt, kommt das Wasser dort herein. Doch wie uns die Zofe versicherte, glaubt man heute nicht mehr an „diesen Quatsch“. Und sie lässt uns wissen, dass die Königin einmal die Woche in einer Kupferwanne badet, die jedoch dazu mit Tüchern ausgelegt wird, weil Kupfer ja sehr heiß wird. Ansonsten wäscht sie sich morgens Gesicht und Hände und trocknet sich mit einem großen Tuch ab, bevor sie sich mit teurem Parfüm reichlich besprüht. Wie uns die Zofe dann mit verklärtem Blick erzählt, hätte sie uns heute gerne mit diesem Duft begrüßt – doch leider ist es den Kammerzofen nicht erlaubt, Parfüm zu benutzen und zu besitzen. Ein tiefer Seufzer begleitet diesen Satz.

Und mit bedrückter Stimme fragt uns dann die Zofe, ob wir uns noch an die große Hungersnot von 1815 erinnern könnten, was einige von uns natürlich kopfnickend bejahten. Sie schilderte uns noch einmal diese schreckliche Zeit mit wochenlangem Landregen, Dauerfrost, ohne Sommer und vor allem ohne Sonne. Was war die Ursache? Am 5. April 1815 hatte der Vulkan Tambora östlich von Java im heutigen Indonesien damit begonnen, Feuer zu speien. Die Eruption war der größte Vulkanausbruch der letzten Jahrtausende. Unfassbare 43 Kilometer ragte die Säule in den Himmel. 150 Kubikkilometer Asche und Gestein wurden in die Stratosphäre geschleudert, so dass keine Sonne mehr zu sehen war. Dieses Elendsjahr wurde daher auch „das Jahr ohne Sonne“ genannt. Oder später in der Literatur sogar als das berüchtigte Elendsjahr „Achtzehnhundertunderfroren“.

War es nur Zufall, dass wir während dieser Schilderung genau an einem Kanonenofen vorbeikamen? Wir könnten uns gar nicht vorstellen, sagte uns die Zofe, wieviel Dreck und Krach die Dienerschaft beim Heizen dieser Öfen machen würde. Und sie ergänzt ihre Ausführung noch mit dem Hinweis, dass diese Öfen aus Wasseralfingen kommen.

Dann standen wir in einem großen Zimmer mit einer schlichten weißen Decke mit goldenen Ornamenten, ganz im Sinne des Klassizismus. Wie wir erfuhren, war hier früher noch eine strukturierte Barockdecke, die jedoch auf Verlangen der Königin entsprechend der aktuellen Mode neu gestaltet wurde. Und wir erfahren, dass in diesem Raum nur in großer Gesellschaft gespeist wird. Dazu bedarf es in der Küche natürlich großer Vorbereitungen. Küchenjungen und Küchenmädchen müssen den Köchen bei der Zubereitung der Speisen helfen. Für den Braten gibt es dann extra Spezialisten: den Bratenwender und den Bratenmeister. Kesselweiber und Spülmenschen, meist Frauen, sorgen für Sauberkeit. Und wir erfahren, dass die Königin-Witwe keine klassische Hausfrau sei und sich in keinster Weise um den Speiseplan und das „ganze Drumherum“ kümmere.

Der Oberküchenmeister spricht den Speiseplan mit dem Haushofmeister ab. Dieser gibt dann seine Anweisungen den Köchen und den Bäckern. Auch der Silberkämmerling muss über den Speiseplan informiert sein, um die entsprechend benötigten kostbaren Besteck- und Geschirrteile ordentlich aufzulegen. Schließlich werden dann alle möglichen Sorten von Fleisch, Fisch, Geflügel und Meeresfrüchten kunstvoll aufgetragen. Alles natürlich sehr, sehr stark gewürzt, gegrillt, gebraten oder gepökelt.

Und wir erfahren, dass auch die königlichen Haushofmeister alle Hände voll zu tun haben, um zu verhindern, dass Speisen oder Getränke aus der Küche mit nach Hause genommen werden. Die Zofe erzählt uns dann noch eine nette Anekdote: Als nämlich einmal die Pagen einen Dessertteller geleert hatten, bevor dieser auf den Tisch kam, sagte die gütige Königin nur ganz freundlich: „Aber eine Orange könntet ihr mir doch noch lassen.“

Als wir dann schon fast am Ende unserer interessanten, abwechslungsreichen und meist auch humorvollen Führung angelangt waren, sagte unsere Zofe, dass sie uns – und hier insbesondere den Damen in unserer Gruppe - einen Satz der Königin-Witwe unbedingt nicht vorenthalten wolle. Diese sagte nämlich: „Ich finde, dass es das große Glück der Frauen ist, für ein häusliches Leben bestimmt zu sein. Und ich kann nur diejenigen beklagen, die aus ihrem Lebenskreis heraustreten und sich in Angelegenheiten zu mischen suchen, von denen sie nichts verstehen.“

Dann bittet uns Zofe Marianne noch eindringlich, alles was wir gehört und gesehen haben, in unserem Herzen zu bewahren und beim Verlassen der Schlossanlage unbedingt Vorsicht walten zu lassen, da manche Kutschen eine unverschämte hohe Geschwindigkeit hätten. Ob dies allerdings der Grund war, weshalb die Gouvernante ihre Gruppe noch in die Schlosskirche führte, sei dahingestellt.

Nicht mit hoher Geschwindigkeit, sondern gemütlichen Schrittes gingen die meisten von uns dann anschließend in den Schlosshof ins Café Schlosswache, um sich beim gemeinsamen Mittagessen noch einmal über das soeben Erlebte auszutauschen und wieder in die Gegenwart zurückzukehren.

Alle Teilnehmer waren sich einig, dass unseren beiden Kolleginnen, Herta Stahl und Sonja Ehnle, ein großes Lob und ein herzliches Dankeschön gebührt für die Organisation dieses ganz besonderen Programms. Wie toll, dass es endlich wieder möglich war, gemeinsam etwas Schönes zu unternehmen. Und mit der vom Kollegen Ulrich Bertsch vorbereiteten Wanderung rund um Affalterbach steht ja schon der nächste Programmpunkt an. Denn Eines ist ja auch trotz der langen Zwangspause noch immer gültig und hochaktuell: Einmal ASP – immer ASP! Und ich bin mir sicher, zu Hofe würde man uns um diesen Zusammenhalt beneiden. Oder wie ich schon eingangs schrieb: Wenn das die Königin wüsste…

Text: Horst Neidhart

Gestaltung: Rolf Omasreither

„Die Landschaft erobert man mit den Schuhsohlen, nicht mit den Autoreifen.“

Diesen Spruch des französischen Schriftstellers Georges Duhamel nahmen sich die ehemaligen Kolleginnen und Kollegen zu Herzen und stellten deshalb am Dienstag, den 31. Mai 2022, ihre Autos auf dem Parkplatz an der Lemberghalle in Affalterbach ab. Denn dies war der Treffpunkt zum Start der Wanderung „Rund um Affalterbach“. Wanderführer Ulrich Bertsch freute sich über die 22 Kolleginnen und Kollegen, die hochmotiviert die 16 km lange Wanderstrecke absolvieren wollten. Und wieder war zu spüren und zu sehen, wie sich alle nach der langen Corona Pause über das Wiedersehen freuten. Doch zum Erzählen hatten wir ja noch während der Wanderung genügend Zeit, und so gab Ulrich Bertsch kurz nach 10.00 Uhr das Zeichen zum Start.

Nach wenigen Minuten gesellten sich dann auch noch die Kolleginnen und Kollegen zu uns, die Affalterbach mit Bahn und Bus erreicht hatten. Flotten Schrittes ging es nun weiter und bald hatten wir die Häuser von Affalterbach hinter uns gelassen. Auch am letzten Tag machte der Monat Mai noch einmal seinem Namen alle Ehre und bescherte uns tolles Wanderwetter. Zunächst konnten wir uns nun an einer schönen Wiesenlandschaft mit vielen Obstbäumen erfreuen, bevor uns der Weg dann oberhalb von Birkhau durch den Wald führte. Das frische Maiengrün der Bäume tat den Augen und der Seele gut. Es dauerte nicht mehr lange, und wir kamen an der Eugen-Feyhl-Schutzhütte vorbei. Doch noch hatten wir kein Bedürfnis nach einer Rast. Kurze Pausen entstanden nur dann, wenn uns Uli Bertsch einige interessante Informationen zur Landschaft vermittelte und uns dabei auf das vor uns liegende Buchenbachtal neugierig machte.

So erfuhren wir, dass es sich hierbei um ein Naturschutzgebiet handelt, welches auf dem Gebiet der beiden Gemeinden Affalterbach und Burgstetten liegt. Dieses landschaftlich besonders reizvolle Naturschutzgebiet erstreckt sich südlich der Murr und westlich sowie südwestlich von Burgstall entlang eben jenes Buchenbaches. Der Buchenbach hat eine Länge von 25 Kilometer. Er entspringt in den Berglen und mündet dann in Burgstall in die Murr.

Es dauerte nicht mehr lange und wir konnten uns auf unserem weiteren Weg am munteren Plätschern des Baches ebenso erfreuen wie an der schönen, idyllischen Landschaft, deren Bild sich ständig veränderte. Libellen und Schmetterlinge flatterten immer wieder um uns herum. Und von überall her hörten wir lautes und schönes Vogelgezwitscher, welches uns auf dem gesamten Weg entlang des Buchenbaches begleitete. Bald kamen wir an der Mühle von Wolfsölden vorbei. Erkenntlich durch die beiden an der Hauswand lehnenden alten Mühlsteine. Und bei genauerem Hinsehen konnte man an der Haustüre auch die Beschriftung „Wolfsöldener Mühle“ entdecken, sowie die über dem Türrahmen in Stein geritzte Jahreszahl 1780.

Nun überquerten wir eine der für das Buchenbachtal typischen historischen Bogenbrücken. Diese Bogenbrücken dienten einst den Fuhrwerken der Bauern, die darüber ihre abgeschiedenen, sogenannten Mäanderbögen erreichten. Diese Bauwerke sind heute als Kulturdenkmäler geschützt. An einer am Wegrand aufgestellten Informationstafel zeigte uns Uli Bertsch noch einmal den Verlauf des Buchenbaches, unseren derzeitigen Standort und den weiteren Wegverlauf. Dann geht es wieder zügig voran. Und immer wieder lohnt sich ein kurzer Blick auf den Buchenbach mit seinen vielen kleinen Stromschnellen, die das Wasser in der Sonne glitzern lassen. Aber auch der Blick nach links oder rechts ist immer wieder schön, verändert die Landschaft doch ständig ihr Gesicht. Blühende Holunderbüsche und auch blühende Wildrosen sind dabei stets neue Farbtupfer zwischen dem Grün der Bäume.

Als wir kurz vor dem Weiler Steinächle aus dem Wald herauskommen, wartet eine tolle Überraschung auf uns: Dort wo gerade eine Brücke neu über den Bach gebaut wurde, steht ein Pkw am Straßenrand. An sich nichts Ungewöhnliches. Doch dann steigt Sigrid Bertsch aus diesem Pkw aus und öffnet den Kofferraum ihres Autos. Mit Hilfe ihres Mannes Uli beginnt sie dann, den Inhalt des Kofferraums auszuladen. Rasch wird sogar noch ein Tisch aufgestellt und mit einem Tischtuch abgedeckt. Und wir können es kaum glauben, was wir da zu sehen bekommen. Nein, ich meine jetzt nicht das dort angebrachte Werbeschild von der „Besenstube Kirschenhardthof“. Denn auf dem Tisch wurden uns lauter leckere Sachen serviert. Ja, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass uns beim Anblick der frischen Butterbrezeln, des Hefekranzes und dem Schälchen mit den frischen roten Kirschen das Wasser im Mund zusammenlief. Dazu gab es auch noch diverse frische Getränke. Hier wurde uns sozusagen ein zweites Frühstück „par excellence“ serviert. Dieser Einladung konnten wir natürlich nicht widerstehen. Zumal dieser Haltepunkt auch noch sehr geschickt gewählt war, denn es gab sogar am Straßenrand genügend rustikale Sitzgelegenheiten. Bleibt noch einmal festzuhalten: Überraschung total gelungen! Ein ganz herzliches, großes Dankeschön für all die Köstlichkeiten und für die Mühe, die damit verbunden war. Es war ein weiteres Highlight dieser tollen Wandertour.

„Man soll immer gehen, wenn es am schönsten ist“, so lautet ein altes Sprichwort. Dabei wäre es jetzt gerade so gemütlich gewesen – aber vor uns lag ja noch ein ganzes Stück des Weges. Doch kurz vor dem Aufbruch konnten wir in unseren Reihen noch einen Künstler bestaunen: Der Kollege Axel Mittendorfer überraschte uns mit einer gelungenen Jonglage, die er mit einigen vom Weg aufgehobenen Steinen perfekt vorführte. Da war ihm natürlich der Beifall von uns sicher. Da würde dann eher dieses Sprichwort passen: „Wenn dein Leben mit dir jongliert, nimm doch einfach selbst die Bälle in die Hand“. Oder wie Aristoteles sagte: „Es gibt Dinge, die wir lernen müssen, bevor wir sie tun können. Und wir lernen sie, indem wir sie tun.“ Vielleicht probiert ja mancher von uns dies nach dieser gelungenen Vorführung inzwischen schon selbst mit 3 Tennisbällen aus. Wer weiß…

Aber wir probierten jetzt alle erst einmal, ob wir nach dieser überraschenden, aber wohltuenden Pause und diesem köstlichen zweiten Frühstück unseren bis dahin flotten Wanderschritt erneut schaffen würden. Es ging ja gleich leicht bergauf, die ersten Häuser und das Ortsschild von „Steinächle“ waren schon zu sehen. Rechts am Rande einer Pferdekoppel gab es sehr seltsame „Ballone mit Haube“ zu sehen. Ob hier auf diese Weise wohl Regenwasser gesammelt wird? – Nein, falsch gedacht! Hier handelt es sich um Fallen für Bremsen. Denn speziell die Pferdebremsen können durch ihre Stiche den Tieren schmerzhafte Verletzungen zufügen.

Hier eine kurze Erklärung, wie diese Bremsenfallen funktionieren: Wird der schwarze Gummiball durch die Sonne erwärmt und von der Feder sowie dem Wind leicht in Bewegung versetzt, täuscht er der Bremse vor, dass es sich um ein Lebewesen handelt. Versucht nun das Insekt in den stichfesten Ball zu stechen, prallt es von ihm ab und wird durch den weißen Fangschirm trichterförmig zum Wassergefäß geleitet, in dem es dann ertrinkt. Da die Pferdebremse eines der wenigen Tiere ist welches beim Starten vertikal aufsteigt, gelangt das Insekt automatisch in die Fangvorrichtung, aus der es nicht mehr ausbrechen kann.

Nach einem kurzem, leicht ansteigenden Wegstück haben wir dann den zur Gemeinde Affalterbach gehörenden Weiler Steinächle erreicht, wo wir als erstes von einem Pferd neugierig beäugt werden.

Erstmals wird „Steinach“ im Jahr 1304 im Lagerbuch des damals reich begüterten Katharinen Hospitals Esslingen verlässlich urkundlich erwähnt. Eine Aach war die altdeutsche Bezeichnung für Bach oder Fluss. Damit könnte Steinächle auch Steinbach heißen. Es lag an einer vorrömischen Straße, die bis ins 19. Jahrhundert hinein für den Handel mit Produkten aus dem Schwäbischen Wald genutzt wurde (Quelle: Stuttgarter Zeitung).

Und schon wieder werden wir beäugt, was Vielen von uns wahrscheinlich gar nicht aufgefallen ist. Denn an einem landwirtschaftlichen Gebäude blickt oben aus einem geöffneten Fenster ein kleiner, putziger Drache auf uns herab. Vermutlich beäugt er unsere Kollegin, die sich gerade an dem alten Dorfbrunnen etwas erfrischt. Aber auch für uns gab es in diesem heimeligen, kleinen Ort noch Manches zu bestaunen, sofern man eben die Augen dafür hatte und nicht gerade im Gespräch mit einer Kollegin oder einem Kollegen war. Denn manche Einwohner hatten die Vorgärten und Vorplätze ihres Anwesens kreativ geschmückt und dekoriert. Etliches davon lockte uns allerdings auch ein Schmunzeln ins Gesicht. Aber dies ist wohl so auch gewollt.

Bald hatten wir diesen kleinen, verträumt wirkenden Weiler wieder verlassen und gingen schnurstracks gerade aus weiter. Unser Weg führte uns jetzt durch eine offene Landschaft mit schönen Ausblicken. Dann kommen wir an einigen großen Pferdekoppeln vorbei. Das Wiehern einiger Pferde fassen wir als freundlichen Willkommensgruß auf. Wir erreichen nun den Böllenbodenhof, der bei Pferdefreunden für seine Island-Pferdezucht bekannt ist. Doch bei uns steht ja nicht Reiten, sondern Wandern auf der Tagesordnung. Also geht’s munter weiter bis wir auf der Anhöhe von Siegelhausen auf den Besinnungsweg stoßen. Der Besinnungsweg führt als Rundweg durch die Landschaft zwischen Bittenfeld und Siegelhausen und bietet dabei mit seinen zwölf Themenstationen die Möglichkeit der Besinnung. Wie wir auf der Informationstafel lesen können, geht es hier auf der Anhöhe um das Thema „Freiheit“. An den Holzskulpturen laden einzelne Zitate dazu ein, sich mit diesem – ja gerade auch in der heutigen Zeit – hochaktuellem Thema zu beschäftigen und sich dabei zu besinnen, was uns Freiheit gerade selbst bedeutet.

Ein Gefühl der Freiheit empfinden wir auch dann, als wir weiter durch die schöne Landschaft wandern. Die Gruppe hat sich inzwischen zeitweise etwas auseinandergezogen. Die Kolleginnen und Kollegen, die gerade einen Gang zurückgeschaltet haben, wundern sich plötzlich, dass sie von den etwas flotteren Teilnehmern, die jetzt auf einem Wiesenpfad weitergehen, nur noch die Oberkörper und Köpfe sehen. Das Gras links und rechts des schmalen Pfades ist hüfthoch gewachsen. Doch dies stört uns keinesfalls, denn unser Blick ist inzwischen schon auf den Lemberg gerichtet, und somit wissen wir, das Ziel ist nicht mehr weit. Noch kurz einen Weinberg hinauf und von oben den Blick über die Landschaft schweifen lassen. Dann über einige Treppenstufen bis zum Aussichtspunkt „Sieben Eichen“. Ein wunderschöner Rundblick von Ludwigsburg höchster Erhebung ist der Lohn für den kurzen Anstieg. So kann unser Blick vom Korber Kopf im Südosten über Stuttgart mit dem Fernsehturm bis zum Hohenasperg im Westen schweifen.

Nachdem wir uns zwar sattgesehen aber halt noch nicht sattgegessen haben, geht’s noch einige Schritte weiter. Und schon sind wir wieder am Parkplatz der Lemberghalle angelangt. Wie gut, dass unser Wanderführer Uli Bertsch unser Kommen dem Wirt bereits telefonisch avisiert und dieser für uns draußen im Freien eine lange Tafel gedeckt und vorbereit hatte. Denn jetzt freuten wir uns alle auf ein gemeinsames Abschluss-Essen und auf ein frisches Getränk je nach persönlichem Gusto.

Bleibt festzuhalten, Essen und Trinken hat allen gut geschmeckt. Und die Unterhaltung kam auch nicht zu kurz. Konnten wir doch auf dieser Wanderung sehr viele schöne und gleichzeitig auch die unterschiedlichsten Eindrücke sammeln. Ganz so, wie es die österreichische Fotografin Erika Hubatschek einmal so ausgedrückt hat: „Es gehört wohl zum Schönsten was es gibt, sich ein Land zu erwandern.“ Helmut Rath dankte daher im Namen von uns allen dem Kollegen Uli Bertsch für die gute Vorbereitung und die gelungene Durchführung dieser schönen Wanderung. Ein kräftiger Beifall von uns folgte. Und ein Lob gebührt auch allen Kolleginnen und Kollegen, die sich diese Wanderung zugetraut und mit flottem Schritt auch sehr gut bewältigt haben. Viele schöne Eindrücke, die wir während unserer Wanderung sammeln konnten, werden sicher noch eine Weile in uns nachklingen. So sagen wir denn alle erneut – wie schon so oft – „Mit‘m ASP isch’s oifach schee!“. Das nächste Event steht ja übrigens auch schon fest: eine Stadtführung in Schorndorf. Wir freuen uns darauf und hoffen auf ein gesundes Wiedersehen!

Text: Horst Neidhart

Gestaltung: Rolf Omasreither

„Stadtführung für jedes Alter,

macht viel Freude mit Lepperts Walter!“…

…dass dies kein leeres Versprechen eines unserer beiden Stadtführer war, davon konnten wir uns im Laufe eines interessanten Nachmittags immer wieder aufs Neue überzeugen. Doch beginnen wir von vorn: Treffpunkt am Mittwoch, den 22. Juni 2022, um 09.45 Uhr am Bahnhofsvorplatz in Ludwigsburg. So stand es in der Einladung unseres ASP-Teams für die geplante Stadtführung in Schorndorf, der Heimatstadt von Gottlieb Daimler. 44 (!) Teilnehmer*innen, darunter etliche „Ersttäter“, haben sich am Bahnhofsvorplatz getroffen, Was war das wieder für ein Hallo, und was gab es nicht wieder alles zu erzählen. Viele gaben ihrer Freude Ausdruck, dass es endlich wieder Aktivitäten unseres ASP-Teams nach der langen Corona-Pause gibt. Dann ergriff Helmut Rath, der es sich nicht hat nehmen lassen, persönlich am Bahnhof zu erscheinen, kurz das Wort. Er begrüßte uns alle herzlich und wünschte uns einen interessanten und schönen Tag. Auch die beiden Hauptakteure des heutigen Tages vom ASP-Team, die Kollegin Monika Lang und der Kollege Frieder Rutte, freuten sich sichtbar über die hohe Zahl der Anmeldungen, und freuten sich ebenfalls darauf, diesen Tag mit uns gemeinsam zu verbringen. Bereits die Gespräche am Bahnhof machten deutlich, dass wir alle schon sehr gespannt waren, was wir bei dieser Stadtführung alles sehen und erleben würden. Und alle waren wir darüber hinaus sehr froh, dass heute auch der Wettergott auf unserer Seite war. Zwar hatten wir ja fast alle einen kleinen Schirm dabei – den wir später auch mal ab und zu etwas benötigten -, aber es war nicht so heiß und drückend wie in den zurückliegenden Tagen.

Dann pünktlich um 10.21 Uhr Abfahrt Gleis 3., natürlich mit Verkleidung, sprich Maske. In Stuttgart am Hauptbahnhof erstmal ein kleiner Fußweg wegen der Baustelle von S21, bis es dann wieder mit dem Zug weiterging nach Schorndorf. Dort angekommen führte uns Frieder Rutte zügigen Schrittes an der Arnoldgalerie – einem sehr großen Einkaufscenter - vorbei zum Kesselhaus, wo wir später um 12.00 Uhr gemeinsam unser Mittagessen einnehmen wollten. Dabei kamen wir zum ersten Mal an dem neuen Postturm vorbei, von wo uns eine große rote Blume auf einem riesigen Plakat sofort ins Auge fiel. Mit diesem Kunstobjekt soll auf ein Projekt des Kinderschutzbundes aufmerksam gemacht werden. Nun hatten wir noch ca. eine ¾ Stunde Zeit für einen ersten kleinen Stadtbummel in eigener Regie. Schon bei unseren ersten Schritten konnten wir etwas von diesem besonderen Flair dieser schönen Stadt in uns aufnehmen, was natürlich unsere Neugier auf die spätere Stadtführung noch erhöhte. Doch wie hatte uns Frieder Rutte eingeschärft: 12.00 Uhr Mittagessen im Kesselhaus! Also ging es jetzt wieder dorthin zurück.

Und dann standen wir wieder vor diesem großen über 100 Jahre alten Industriegebäude aus rotem Backstein mit seinem riesigen Schornstein, was von außen den Industrie-Flair einer ehemaligen Fabrik ausstrahlt. So lässt auch dieser erste Eindruck noch nicht erahnen, was uns dann beim Eintritt in das Gebäude erwartet. Daher kurz zur Historie: dieses Gebäude wurde 1895 als Kesselhaus von der Eisenmöbelfabrik Arnold erbaut. Hier stand in der Mitte des Hauptraumes ein Heizkessel, welcher über die ganzen Jahre hinweg das gesamte Betriebsgelände (heute die Arnoldgalerie) mit Wärme und Energie versorgte. Nach der Betriebsaufgabe der Firma Arnold ging der gesamte Besitz durch Kauf an die Stadt Schorndorf über. Mit der Wiederbelebung des Arnold-Areals wurden die Arnoldgalerie, das Museum für Kunst und Technik, Büroräume, ein Parkhaus und die Gasthausbrauerei als Gastronomieobjekt verwirklicht.

Als wir dann eintreten, überwältigt uns schon der erste Eindruck. Unsere Blicke wandern zwischen der mehr als zehn Meter hohen Decke, den mächtigen Kesseln, den zwei Emporen und dem aufgestellten Mobiliar hin und her. In der Tat ein außergewöhnliches Haus, welches insgesamt 400 Sitzplätze im Innenbereich und noch ca. 160 Plätze im Außenbereich zu bieten hat. Für uns war einer der großen Nebenräume reserviert. Flugs wurden Getränke und Essen bestellt. Und auch jetzt war wieder deutlich zu erleben, dass wir uns alle doch recht viel zu erzählen hatten. Was letztlich den Lautstärkepegel im Raum ziemlich anhob, zumindest bis dann das Essen an die Tische serviert wurde. Mit der Wahl dieser Gaststätte haben Monika Lang und Frieder Rutte eine sehr gute Wahl getroffen, denn die servierten Speisen waren lecker und auch reichlich.

Dann aber war es Zeit für die angesagte Stadtführung. Ein Stadtführer im „Gottlieb Daimler-Look“ war bereits da. Als er im Gespräch mit einem von uns meinte, dass wir ja jetzt nicht mehr aktiv seien (er bezog dies vermutlich auf unsere berufliche Tätigkeit), widersprachen wir natürlich heftig und sagten ihm, dass wir ja jetzt die Aktiven Sparkassen Pensionäre wären. Bald danach traf auch der zweite Stadtführer ein, ebenfalls im „Daimler-Outfit“. Denn aufgrund der hohen Teilnehmerzahl mussten zwei Gruppen gebildet werden. So scharten sich denn um die beiden Stadtführer namens Walter Leppert und Eduard Schall jeweils 22 neugierige und interessierte Kolleginnen und Kollegen. Ich selbst war in der Gruppe von Walter Leppert.

Ja, und dann gings los. „Mir nemmad d’r kürzeschte Weg zom Marktplatz. Dort fanget m’r a.“ so unser Führer alias Gottlieb Daimler im breiten Schwäbisch. Und als eine Kollegin ihren Schirm aufspannte, weil es leicht zu regnen anfing, meinte er, dass er morgens noch Rasen gemäht habe. Als es da auch etwas zu regnen anfing, hätte er gemeint: „So goht des net. Jetzt kommet Gäscht, da muaß schö’s Wetter sei!“

Während wir dann weiter in Richtung Marktplatz gingen, erfuhren wir noch, dass seine Frau früher ebenfalls bei der Sparkasse eine Lehre gemacht hätte und später dort auch arbeitete. Er sei 40 Jahre selbständig als Versicherungsmakler für die Württembergische Feuerversicherung tätig gewesen. Sein Leitspruch lautete immer: „Bevor es scheppert, geh‘ zu Leppert“. Ein herzhaftes Lachen von uns war ihm sicher.

Und dann standen wir auch schon am Oberen Marktplatz. Wir erfuhren, dass Schorndorf zum ersten Mal 1235 urkundlich erwähnt wurde, als kleine alemannische Besiedelung um ein altes Holzkirchlein herum. Das gesamte Remstal sei damals noch sehr spärlich besiedelt gewesen.

Graf Ulrich von Württemberg wollte um 1250 dann hier eine Stadt errichten. Seine Gründe waren demnach: Waiblingen (die Stauferstadt) war hundert Jahre älter, die andere Stauferstadt war Schwäbisch Gmünd. Und dazwischen wollte der Graf nun eine Anlaufstelle für die Bevölkerung haben. So begann er dann hier, hinter diesen wunderschönen Apothekerhäusern, 1250 die Stadt zu errichten. Die „Obere Stadt“, wie man damals sagte. Heute ist es die „Oststadt“.

Um die Mitte des 13. Jahrhunderts entwickelte sich der Ort rasch und zählte bereits im späten Mittelalter nach Stuttgart, Tübingen und Urach zu den bedeutendsten Städten der Grafschaft Württemberg. Wie wir erfuhren, hieß der Ort damals vermutlich „Shorendorf“. Und es sei nicht belegt, wie es dann zum Namen „Schorndorf“ überhaupt gekommen sei. War eventuell ein etwas „schlampiges Schwäbisch“ schuld daran? Diese Frage konnte auch unser Führer nicht beantworten. Aber er wies uns auf das Stadtwappen von Schorndorf hin: Unter goldenem (oder gelbem) Schildhaupt befindet sich eine liegende, schwarze Hirschstange als Hinweis auf die Herrschaft der Württemberger, und in Rot zwei schräg gekreuzte, mit dem Blatt nach oben gekehrte, goldene (oder gelbe) Spaten, die hier auch „Schoren“ genannt werden.

Ein Brunnen auf dem neu entstandenen Marktplatz wird erstmals 1478 erwähnt, 1522 zierte den Platz ein steinerner Brunnen mit einem Standbild Herzog Ulrichs. Dann wurden wir plötzlich gefragt, ob wir eine Ahnung hätten, warum wir ausgerechnet hier an diesem Platz stehen würden? Und wir erfuhren, dass hier früher eine tiefe, breite Schlucht verlief, die bis zum heutigen Bahnhof hinunter reichte. Der Herzog begann dann die Stadt zur Landfeste auszubauen. Hierzu ließ er 2 Kilometer um die Stadt herum einen Erdwall aufschichten, der 35 Meter breit und 15 Meter hoch sowie verdichtet wurde. Außerdem begann er mit dem Bau der kompletten Stadtmauer mit 18 Wehrtürmen und 4 Durchgängen und um das Ganze herum noch einen Stadtgraben. Damit war Schorndorf quasi nicht mehr einnehmbar. In den nächsten 80 Jahren entstand dann hier in diesem ehemaligen Graben der Marktplatz, der heute der wichtigste Mittelpunkt der Stadt ist.

Wir bekamen dann die Empfehlung, Schorndorf einmal am Samstag zu besuchen und auf den Markt zu gehen, um so das besondere Flair zu genießen. „Im Gegensatz zu Ludwigsburg, wo ja alles etwas größer ist, ist in Schorndorf alles klein und schnuckelig“ war die Aussage. Dagegen überhaupt nicht klein und schnuckelig, sondern auf 360 Hektar wurde damals in und um Schorndorf herum bis ins Wieslauftal oder bis Urbach Wein angebaut. Denn Wein wurde seinerzeit gehandelt. Unser „Daimler“ erzählte uns dann von den Fuhrleuten, die mit ihren Pferdegespannen wochenlang nach Wien und ins Salzburger Land unterwegs waren. Auf dem Retourweg haben sie aus dem Berchtesgadener Land dann das „weiße Gold“, sprich Salz, mitgebracht. So hat Schorndorf sehr schnell ein Salzmonopol bekommen. Herr Leppert erzählt uns noch kurz, dass er unlängst eine Schulklasse geführt habe. Als er dabei auf dieses Thema zu sprechen kam und die Schüler fragte, was sie glauben würden, was die Fuhrleute aus dem Berchtesgadener Land mit nach Hause genommen hätten, sei spontan „Koks“ die Antwort gewesen. Da mussten auch wir schon etwas schmunzeln.

Dann werden wir gebeten, unsere Blicke auf die Rundbögen des Rathauses zu richten. Denn auch das frühere Rathaus hatte damals solche - allerdings offene - Rundbögen, damit die Fuhrleute mit ihren Gespannen reinfahren konnten. Und innen in der Markthalle wurde alles Verderbliche gehandelt. Auch die Brotlauben befanden sich früher dort. Das waren die Verkaufsräume für die Schorndorfer Bäcker. Mitte des 18. Jahrhunderts kamen diese Brotlauben jedoch aus der Mode.

Weiter ging es in unserem „Geschichtsunterricht“. So kamen wir jetzt auf die große Schlacht bei Nördlingen (1634) zu sprechen. Die (katholischen) kaiserlichen Truppen hatten damals ja die Schlacht bei Nördlingen gegen die Protestanten überlegen gewonnen. Laut Überlieferung gab es dabei über 10.000 Tote. Die Überlebenden hätten sich dann gedacht, ganz da unten gibt es die Festungsstadt Schorndorf. Da gucken wir, dass wir hineinkommen und uns verbarrikadieren, dann kann uns nichts passieren. Das hätten sie wohl auch geschafft. Aber der Bevölkerung ging es danach auch sehr schlecht. Denn am 24. November kamen die kaiserlichen Truppen nachgerückt. Sie nutzten die strategisch günstige Lages des Ottilienberges, der sich in Luftlinie rund 1,3km südlich des Schorndorfer Marktplatzes befindet, und beschossen die Stadt von hier aus mit glühenden Eisenkugeln. So wurde die Stadt in Schutt und Asche gelegt und ist fast völlig abgebrannt. Von den vorherigen 4.000 Einwohnern waren nur noch ca. 10 Prozent am Leben. Dazu kamen dann noch die vielen Dahinsiechenden aufgrund von Pest und Cholera. Diese wurden dann auf dem „Siechenfeld-Friedhof“ bestattet. Von diesem schweren Schicksalsschlag hat sich Schorndorf nur sehr langsam wieder erholt.

Bei diesem großen Stadtbrand wurde auch ein Großteil der Stadtkirche ebenfalls zerstört. Der erneute Aufbau dauerte dann bis 1660. Durch häufige Restaurierungs- und Erneuerungsmaßnahmen bis in die heutige Zeit hinein, weist die Kirche verschiedene stilistische Einflüsse auf, wovon sich die Gruppe um Stadtführer Eduard Schall überzeugen konnte. Ab 1902 erfolgte eine gründliche Außen- und Innenrenovierung. Dabei wurden die beiden oberen Geschosse des Turms im neugotischen Stil errichtet. Im Inneren der Kirche erfolgte 1958 dann eine letzte große Umgestaltung, die weitgehend wieder der früheren Raumgestaltung entspricht. Beim Innenraum der Kirche fällt vor allem auf, dass Seitenschiffe fehlen. Diese wurden damals ebenfalls durch den Stadtbrand von 1634 zerstört. Eine besondere Rarität ist in der Taufkapelle das dortige Deckengewölbe mit seinem Ornament der Wurzeln Jesse. Aber auch die prunkvoll geschnitzte Kanzel von 1660, die vom Stil her zwischen Spätrenaissance und Barock steht, fällt dem Besucher sofort ins Auge. Die Stadtkirche selbst ist mit ihrem 63 Meter hohen Turm neben dem Rathaus einer der imposantesten Blickfänge der Stadt. Die Teilnehmer der anderen Gruppe haben ja die Chance, bei einem späteren eigenen Besuch der schönen Stadt Schorndorf auch einen Besuch in der Stadtkirche mit einzuplanen.

Lenken wir unseren Blick wieder auf den Marktplatz. Wie wir erfahren, sind die Häuser, die wir hier am Marktplatz sehen, alle erst wieder nach 1650 erbaut worden. Glücklicherweise sei Schorndorf jedoch dann in den beiden Weltkriegen verschont geblieben. Jetzt erfuhren wir noch etwas von einer netten „Nachbarschaftshilfe“: Schorndorf hatte ja nach diesen schrecklichen Vorgängen auch kein Rathaus mehr. Aber in Urbach, der Nachbargemeinde, gab es ein schönes, nicht mehr genutztes Fachwerkhäusle. Und dieses schenkten die Urbacher jetzt den Schorndorfern, damit der dortige Magistrat wieder eine Unterkunft bekam. Dieses „Häusle“ stand dann noch 86 Jahre, wie wir erfuhren. Insgesamt hat es 92 Jahre gedauert, bis Schorndorf dann wieder sein eigenes Rathaus bekam. Hier erhielten wir dann noch den Hinweis auf den Stadtbaumeister Georg-Friedrich-Majer, der ja bekanntermaßen auch am Bau des Ludwigsburger Schlosses mit beteiligt war. Dieser ließ sich für das Schorndorfer Rathaus vom Bau des Ludwigsburger Schlosses inspirieren und plante 1726 entsprechend den Bau des neuen Rathauses. Dies lässt sich im Übrigen am schmuckvollen Portal des Rathauses gut nachvollziehen.

Das Rathaus wurde im Jahr 1730 fertiggestellt. Es bildet die Grenze zwischen dem Oberen und Unteren Marktplatz. Das schmucke Gebäude mit seinem barocken Baustil, mit den bodentiefen Rundbogenfenstern und den stattlichen Säulen hat auch unsere Blicke auf sich gezogen. Über dem Eingang befindet sich ein Balkon mit Balusterbrüstung. Außerdem ist das Stadtwappen abgebildet. Auch eine Inschrift ist zu sehen: „AEDES DEO SACRA – CURIA SCHORNDORFINA POST NOVEM DECEN__IA DUOSVE AN__OS E CINERIBUS RESTITUTA – ANNO – MDCCXXVI“. Übersetzt heißt es, wie wir erfuhren: „Dieses Haus ist Gott geweiht. Das Schorndorfer Rathaus nach 92 Jahren aus der Asche wiedererstanden im Jahre 1726“. Auf dem Walmdach des Rathauses befindet sich in südlicher Richtung ein Glockenstuhl, und die Vorderseite des Daches wird durch einen achteckigen Glockenturm geschmückt.

Doch nicht nur die Vorderseite des Rathauses ist ein Höhepunkt bei unserer Stadtbesichtigung. Daher wenden wir uns nun der Rückseite des Gebäudes zu. Hier verweilen wir vor einem großflächigen Mosaik (5 x 20 Meter) des Künstlers Hans Gottfried von Stockhausen, das 1965 hier angebracht wurde. Dieses Mosaikbild aus rund 80 verschiedenen Marmorsorten zeigt die „Schorndorfer Weiber“, die durch ihr mutiges Verhalten ja bekanntermaßen die Stadt vor der Übernahme durch die Franzosen bewahrt und gerettet haben.

Wir erhalten dann einen kurzen Abriss über die damaligen Vorgänge: Nachdem zu Beginn des Pfälzischen Erbfolgekrieges Philippsburg bereits von den Franzosen eingenommen wurde, marschierten die Truppen weiter nach Württemberg, dessen Truppen ja noch in dem Krieg des Kaisers gegen die Türken gebunden waren. Die Truppen zogen gewalttätig durchs Land und brannten auch einzelne Städte nieder. Im deutschen Südwesten wurde Mélacs Name zum Inbegriff für „Mordbrenner“ oder „Marodeur“ schlechthin. Daher begann die Regierung des Herzogtums mit den Franzosen über deren Forderungen zu verhandeln. Dabei wurde beschlossen, dass die Feste Schorndorf den französischen Truppen unter der Führung des Generals Mélac übergeben werden sollte. In Schorndorf waren jedoch weder der Festungskommandant Krummhaar noch die Bürgerschaft zur Übergabe bereit. Deshalb wurden mehrere Boten zu den umstehenden Befehlshabern der kaiserlichen Truppen geschickt, um von diesen Unterstützung zu fordern. Doch dann trafen zwei Abgesandte der Stuttgarter Regierung auf dem Schorndorfer Rathaus ein, um den Magistrat Schorndorfs zur Kapitulation zu bewegen.

Und damit kamen wir zum Thema „Frauenpower – Heldinnen braucht das Land!“. Die Ehefrau des Bürgermeisters, Barbara Walch (später Künkelin) wollte aber unter gar keinen Umständen eine Übergabe der Stadt zulassen. Doch bevor unser Führer auf die Vorgänge einging, sagte er noch ein paar Sätze zur Biographie dieser tapferen Frau: Anna Barbara Walch-Künkelin wurde 1651 als Tochter des Apothekers Jakob Heinrich Agricola in Leutkirch geboren. Im Alter von 25 Jahren zog sie nach Augsburg zu ihrem Onkel, einem Kaufmann und Bürgermeister von Augsburg, dem sie den Haushalt führte. Wie unser Führer dann im breitesten Schwäbisch fortfuhr, empfahl ihr vermutlich der Onkel den zweimal verwitweten und 25 Jahre älteren Metzger und Lamm Wirt sowie Bürgermeister Johann Heinrich Walch, zu heiraten, was sie 1679 dann auch tat. Nach dem Tod ihres Mannes 1689 heirate sie anschließend Johann Georg Künkelin, ebenfalls Bürgermeister in Schorndorf. Barbara Walch-Künkelin starb im Alter von über 90 Jahren am 20. November 1741.

Doch weshalb wurde Barbara Walch-Künkelin so berühmt und wird in Schorndorf noch heute verehrt? Wie oben erwähnt, wollte Barbara Künkelin die Übergabe Schorndorfs auf keinen Fall akzeptieren. Als Frau des Bürgermeisters wusste sie sehr wohl, dass die Magistrate dem Herzog bedingungslose Treue geschworen haben. Aber sie sagte, wie unser Führer schelmisch anmerkte: „Wir haben niemand die Treue geschworen. Höchstens unseren Männern, oder auch nicht.“ Insoweit fühlte sich die Bürgermeisterin durch keinen Treueschwur gebunden. So wurde in Übereinstimmung mit dem Festungskommandanten Krummhaar der schlaue alte Weingärtner Kurz beauftragt, alle Frauen Schorndorfs zusammenzurufen. Er forderte sie auf, sich zu bewaffnen und vor Künkelins Haus zu kommen. Ohne viel weibliches Gerede wurde beschlossen, mit schonungsloser Energie zu verhindern, dass die „schwachmütige Obrigkeit einem liederlichen Trüpplein Franzosen die Ehre und die Habe, wenn nicht gar auch die Tugend der Weiber von Schorndorf feige und schmählich überliefere“. Bewaffnet mit Mistgabeln, Messern, Hellebarden und Sicheln stürmten sie dann unter Führung Barbara Künkelins das Rathaus mit den Worten „Tod den Verrätern“. Nun gaben die Weiber in Schorndorf den Ton an. Sie ließen die Stuttgarter Unterhändler drei Nächte und zwei Tage nicht aus dem Gebäude. Als dann am 17. Dezember 1688 der französische General Mélac mit seinen Truppen aufmarschierte, wartete er vergebens auf die Übergabe Schorndorfs. Krummhaar und die Bürgerschaft hofften weiter auf Unterstützung durch kaiserliche Truppen, die dann auch noch eintrafen. Nun musste Mélac fliehen; Schorndorf war durch den Mut der Frauen gerettet und konnte sich somit als einzige württembergische Festung halten.

Die Historikerin Gudrun Emberger-Wandel schreibt in ihrer Künkelin-Biographie: „Erst wir Heutigen können die Tat der Schorndorfer Weiber als das würdigen, was es wirklich war: als einen bemerkenswerten Akt bürgerlichen Ungehorsams, des Aufbegehrens gegen die verfehlte Politik der Obrigkeit, des Widerstands gegen die Rolle als Objekt der Herrschaft. Und bedenkt man, was es damals für Frauen bedeutete, in der Politik mitreden zu wollen und öffentlich zu demonstrieren, so ist es in der Tat angebracht, voller Anerkennung der Anstifterin zum Widerstand Barbara Walch-Künkelin zu gedenken“. Und genau dies tut die Stadt Schorndorf mit diesem ausdrucksstarken Mosaik am Rathaus. Bei genauerem Betrachten des Mosaiks, können die Emotionen in den Gesichtern der dargestellten Personen gut wahrgenommen werden. Links die Weiber von Schorndorf, rechts die Herren des Magistrats und in der Bildmitte, im dargestellten Fenster, die empörte Bürgerschaft. Wie der Künstler Stockhausen bei der Enthüllung des Kunstwerkes hervorhob, habe er die Schorndorfer Stadtheldin Barbara Künkelin bewusst nicht wie sonst üblich mit dem Schwert in der Hand dargestellt. „Eine rechte Frau“, so Stockhausen, „brauche eine solche Waffe nicht, sie könne sich auch so durchsetzen“.

Wie wir weiter erfahren, wird seit 1982 der „Barbara-Künkelin-Preis“ alle 2 Jahre an Frauen verliehen, die Mut bewiesen haben, sich zu wehren, Missstände aufzuzeigen und unbequeme Wahrheiten auszusprechen. So war zum Beispiel die bekannte Fernsehmoderatorin Dunja Hayali die Preisträgerin 2021. Doch zurück zur Stadtgeschichte. Es wüteten nochmals zwei große Brände: 1690 in der oberen Stadt, wo über 75 Gebäude verwüstet wurden. Und 1743, wo dann die ganze Weststadt mit über 125 Häusern abgebrannt ist. Danach wurde eine Verordnung erlassen, wonach keine Häuser mehr mit sichtbarem Fachwerk gebaut werden durften.

Nun erfolgte wieder ein Zeitsprung in die neuere Zeit, und wir richteten unseren Blick auf den weithin sichtbaren Postturm und lauschten wieder den Informationen. Die Geschichte des Postturms reicht bis in die 30er Jahre zurück. Seit damals steht zwischen dem Bahnhof und dem Marktplatz in Schorndorf der alte Postturm. In diesem waren früher die Telefonvermittlung der Reichspost und „das Fräulein vom Amt“ untergebracht. Der Turm war ursprünglich achtgeschossig und 34 Meter hoch. In den vergangenen Jahren stand dann der schmucklose Bau leer und wurde von 2009 bis 2010 zurückgebaut, was die Schorndorfer Bevölkerung wohl sehr freute. Doch diese Freude verflog ganz schnell, als bekannt wurde, dass stattdessen nun ein Neubau mit 12 Geschossen gebaut werden solle, die über einen gläsernen Panoramaaufzug miteinander verbunden werden. Die Sanierung und der Neubau erfolgten bis 2013. Der neue Turm ist nun knapp 45 Meter hoch. Alt und neu wurden miteinander verbunden: Der neue Postturm, der moderne Schulterbau und die zwei Altbauten. Heute befinden sich im neuen Postturm-Carré Einzelhandelsflächen, Büros, Praxen und eine Sky Bar in den beiden oberen Stockwerken. Diese soll wunderschön und der Ausblick von dort oben traumhaft sein. Außerdem ist dies auch eine offizielle Außenstelle vom Standesamt Schorndorf.

„So, jetzt ganget m’r weiter in’d Höllgass, in mei Geburtshaus!“, sprach Walter Leppert alias Gottlieb Daimler. Dort angekommen, wurde zunächst ein Gruppenbild gemacht. Und damit befanden wir uns nun im Anfang des 19. Jahrhunderts. „In Deutschland ging nichts voran“ wurde uns gesagt. Im ganzen Land gab es Hungersnöte; der Südwesten war dabei besonders gebeutelt. Und dann kam noch der fürchterliche Vulkanausbruch des Tambora in Indonesien. Vulkanasche und Aerosole stiegen 42 Kilometer in die Atmosphäre hoch, verteilten sich dort weltweit und verfinsterten den gesamten Globus. Dies verursachte einen dramatischen Temperaturrückgang. Der Frühling hatte gerade begonnen, da kehrte der Schnee zurück. In Regionen wie Württemberg und auch der Schweiz hörte es über Monate kaum mehr auf zu regnen oder zu schneien. Und auf Tauwetter folgten dann extreme Hochwasser. Das Jahr 1816 ging als Jahr ohne Sommer in die Geschichte ein. Die schlimmste Hungersnot des 19. Jahrhunderts nahm ihren Lauf. Unzählige Menschen in Europa verhungerten, weil auf den Feldern kaum etwas wuchs. Die Folgen waren Missernten, Hunger und Seuchen.

Dies war der Übergang zu Informationen über das Cannstatter Volksfest, beziehungsweise wie es damals hieß, das „Landwirtschaftliche Hauptfest“. In Zeiten politischer Wirren und wirtschaftlicher Schwäche legt der württembergische König Wilhelm I. mit der Gründung der "Zentralstelle des landwirtschaftlichen Vereins" 1817 den Grundstein für das, was wir heute als Cannstatter Volksfest kennen. Nach dem Wunsch des Königs sollte ein landwirtschaftliches Fest mit Pferderennen, Preisverleihungen für herausragende Leistungen in der Viehzucht, zusammen mit einem allgemeinen Volksfest die schwer geschädigte Wirtschaft wieder auf Vordermann bringen. Bereits beim ersten Volksfest 1818 gab es eine hoch aufragende Säule, die mit vielen Früchten, Getreide und Gemüse geschmückt war. So erinnert dieses Symbol, die Fruchtsäule, noch heute an den Ursprung des Volksfestes als landwirtschaftliches Fest.

Von der Hölle des Vulkanausbruchs wurde nun wieder der Bogen zur „Höllgasse“ gespannt, wo wir ja gerade standen. Der Name „Höllgasse“ lässt sich bis ins Jahr 1690 zurückverfolgen und bedeutete „helle Gasse“. Wir sind jetzt wieder im Jahre 1834. Die Stadt hatte wieder 4.000 Einwohner, außerdem 26 Bäckereien und 48 „Wein-Wirtschäftla“, was uns – genau wie bei der nächsten Erklärung - schon etwas lächeln ließ: Angeblich ging es damals ja oft so zu: „Eugen, gang a mal naus und dua die Henna rei“. „Ja, und no isch ma halt nach zwoi Stonda wiederkomma und hat scho drei Viertala dronka ghet.“

In diese Zeit hinein wurde hier in der Höllgasse 7 am 17. März 1834 im 1. Stock Gottlieb Daimler als zweiter von vier Buben geboren. Die Eltern haben hier eine Bäckerei und die Weinwirtschaft „Zum Pfauen“ betrieben. Der Bub Gottlieb wuchs hier auf und ging hier auch zur Schule. Er hatte einen 19 Jahre älteren Cousin, den Gotthilf Wilhelm, einen angesehener Oberamts-Geometer. Dieser war kinderlos, und hatte immer gesagt, er kümmere sich um den Gottlieb; seine Eltern hätten ja genug mit den anderen 3 Buben und dem Geschäft zu tun. Dieser Cousin hat schon sehr früh erkannt, was in dem Buben, dem Gottlieb, für Potenzial steckt.

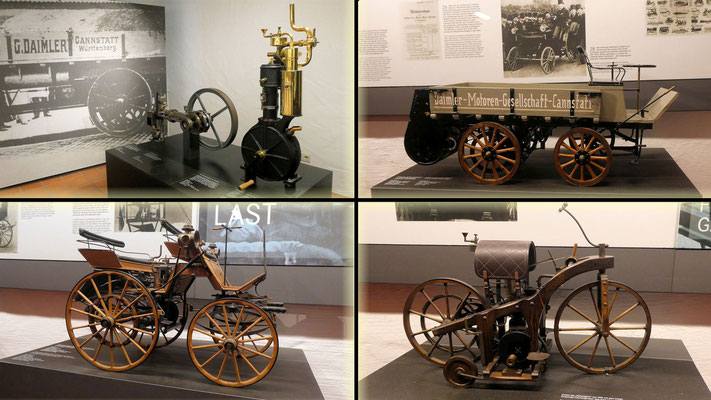

Hier in der Höllgasse waren die ganzen Handwerksbetriebe angesiedelt. Da ist der Gottlieb immer wieder in diesen Handwerksbetrieben „rumgedengelt“. Er war sehr introvertiert, hat 14-jährig im Jahr 1848 seine Mittlere Reife mit Auszeichnung abgelegt. Dann kam natürlich die Frage: „Was soll der Kerle jetzt macha?“ Die Eltern hätten es ja gern gesehen, wenn Gottlieb auch einen Beamten-Beruf erlernt hätte. Aber sie hatten dann Bedenken, weil die Zeit nicht so gut war und man nicht wissen konnte, wie es weitergeht. Und so dachten sie, wir fragen mal lieber im Nachbarhaus an. Dort betreibt der Büchsenmachermeister Hermann Raithel sein Geschäft. So ließ sich Gottlieb Daimler zum Büchsenmacher ausbilden. 1852 beendete er die Ausbildung mit der Gesellenprüfung. Eine Nachbildung seines Gesellenstückes konnten wir im Museum des Geburtshauses besichtigen: Eine doppelläufige Taschenpistole mit gezogenem Lauf. Die Beschläge und der Knauf der Pistole sind fein ziseliert und brüniert.

Nach seiner Gesellenzeit war es wieder der Cousin, der sagte, Gottlieb, jetzt gehst du auf eine weiterführende Schule, auf die Polytechnische Schule, nach Stuttgart. Dort haben die Lehrer dann den damaligen Wirtschaftsweisen Ferdinand von Steinbeis auf den jungen Schüler aufmerksam gemacht. Dieser hat sich den Gottlieb angeschaut und dann gesagt „Gottlieb, wenn das Jahr um ist, nehme ich dich unter meine Fittiche“. So war es denn auch. 1853 begann er durch dessen Vermittlung im elsässischen Graffenstaden in einem Maschinenbauunternehmen, welches vor allem Eisenbahnbedarf herstellte, zu arbeiten. 1857 verließ er die Firma und begann in Stuttgart an der Polytechnischen Schule ein Maschinenbaustudium. Physik und Chemie, Maschinenbau, Geschichte, Volkswirtschaft und Englisch stehen auf dem Stundenplan. Elektrotechnik allerdings fehlt noch. 1859 kehrt er nach Graffenstaden zurück, aber er kann sich für den Lokomotivbau nicht mehr so recht erwärmen. Doch er hat inzwischen die französische Sprache erlernt und von da an auch perfekt beherrscht. Er verlässt das Werk und Steinbeis hat ihn nach Paris in eine Bandsägen Fabrik und anschließend 2 Jahre nach England geschickt. Dort hat er sich in verschiedenen Unternehmen weiterentwickelt, aber auch zum ersten Mal heimgeschrieben, dass es ihm gesundheitlich nicht gut ginge. Er hätte Herzprobleme und müsse immer wieder zu den Ärzten. So hat er sich denn auch 1873 von seinem Förderer Steinbeis getrennt und kam zurück. Es war ihm einfach alles zu viel, und vor allem wollte er ja auch kein Lokomotivenbauer werden

Die Firma Straub & Schweizer (heute WMF) hatte damals eine Führungspersönlichkeit gesucht. Und der junge Straub, der Daimler als Studienkollege kennengelernt hatte, empfahl seinen Eltern, den Daimler zu nehmen, weil dieser ein super „Beißer“ sei. Und so hat Daimler ab 1862 für 3 Jahre dort gearbeitet. 1865 wurde ihm dann die Leitung der Bruderhaus-Maschinenfabrik in Reutlingen übertragen, wo er zum ersten Mal mit Wilhelm Maybach zusammentraf. Der um 12 Jahre jüngere Wilhelm Maybach hatte als Vollwaise im Bruderhaus Zuflucht gefunden. Dort fällt er durch sein hohes technisches Verständnis, seine hervorragenden Leistungen und durch seinen Erfindergeist auf. Dann folgte für Daimler privat ein besonderes Ereignis: 1867 heiratete er die Apothekerstochter Emma Pauline Kurtz, mit der er später 5 Kinder hatte.

Als Daimler 1868 als Vorstand der Werkstätten zur stark expandierenden Maschinenfabrik Karlsruhe, die vor allem Eisenbahnmaterial herstellt, wechselt, nimmt er Maybach mit. Das Duo wird von nun an bis zu Daimlers Tod im Jahre 1900 unzertrennlich bleiben. Danach ein weiterer Wechsel: Die beiden Inhaber der Gasmotorenfabrik Deutz, der Ingenieur Gustav Langen und der Erfinder Nikolaus August Otto, erweitern die wirtschaftliche Basis ihrer Fabrik und machen daraus eine AG. Grundlage der Tätigkeit ist eine atmosphärische Gaskraftmaschine Ottos. Langen wünscht sich für die Werkstätten und das Zeichenbüro einen erfahrenen Betriebsleiter, und zwar eben Gottlieb Daimler. Maybach wird Leiter der Konstruktionsabteilung und tritt seinen Dienst am 1. Juli 1872 an. Daimler folgt einen Monat später und hat, wie uns „unser Daimler“ erzählte, dabei sehr viele verlässliche Mitarbeiter mitgenommen.

Zitat unseres Stadtführers: „In Köln haben sie Angst bekommen. Da kommt einer aus dem Schwabenland. Da kommt der Daimler, der baut hier ein Schwabennest. Die Schwaben sind doch so klug!“ – Und er zitiert ein Gedicht des früheren Stuttgarter Oberbürgermeisters Manfred Rommels:

„Des Schwaben Klugheit ist kein Rätsel.

Die Lösung heißt: Die Laugenbrezel!

Schon trocken gibt dem Hirn sie Kraft.

Mit Butter wirkt sie fabelhaft.

Erleuchtet mit der Weisheit Fackel,

den Verstand vom größten Dackel!“

Wir mussten alle kräftig lachen und applaudierten unserem Stadtführer, der uns seine Informationen immer wieder in so humorvoller Weise vermittelte. Danach ging es dann sachlich weiter mit den Ausführungen zu seiner von ihm dargestellten Person: Der Daimler war sehr geschätzt in Köln, weil er sehr viel erreicht hat in der Fabrikation. Er war sehr viel in Amerika, auf Weltausstellungen, überall hat er die Firma vertreten, hat neue Patente angemeldet. War auch ein paar Monate in Russland. Dann kam es jedoch zur Trennung, denn er kam mit seinen Vorstellungen nicht weiter. Er wollte ja die Kölner davon überzeugen, dass diese von ihren großen schweren Turbinenmotoren wegkommen und sich stattdessen auf mit Benzin betriebene Leichtlaufmotoren konzentrieren sollten. Auf Motoren, die überall einsetzbar waren, zu Land, zu Wasser und in der Luft. Und damit erklärte sich uns auch das Aussehen des uns allen ja bekannten Mercedes-Stern. Die drei Zacken stehen sinnbildlich eben genau dafür: Mercedes zu Land, zu Wasser und in der Luft. Und stolz präsentierte uns „unser Daimler“ seinen Mercedes-Stern.

Daimler habe viel Geld bekommen, weil er die Firma so vorwärtsbrachte. Er war dann immer wieder im Kurpark in Stuttgart, um sich ein wenig zu erholen. Damals zog die Stadt am Neckar mit ihren Heilquellen Badegäste aus der ganzen Welt an. Auch das Cannstatter Wasser habe Daimler wohl geschmeckt und gut getan.

Nach Differenzen mit der Geschäftsleitung verließ Daimler Mitte 1882 Deutz. In Cannstatt in der Taubenheimstraße erwarb er eine Villa für 75.000 Goldmark. Aber nicht die Villa war der Hauptgrund für diesen Kauf, sondern das sich im großen Garten der Villa befindliche Gewächshaus. Dieses ließ er umgehend durch einen Backstein-Anbau vergrößern, um dort eine Versuchswerkstatt einzurichten.

Im Gartenhaus führte Gottlieb Daimler nun mit Wilhelm Maybach, der mit ihm gemeinsam von Deutz nach Cannstatt gegangen war, die ersten Versuche für den schnellaufenden, kleinen Verbrennungs-motor aus. Sein grundlegender Ansatz war, Benzin als ausschließlichen Brennstoff für die Motoren zu verwenden und diese in alle nur denkbaren Fahrzeuge - zu Lande, zu Wasser und in der Luft - einzubauen.

Die Versuche liefen unter größter Geheimhaltung, denn Gottlieb Daimler hatte Angst, dass seine Idee der Konkurrenz bekannt werden könnte. Gottlieb Daimler und Wilhelm Maybach entwickelten bis 1883 den ersten schnellaufenden Viertaktmotor. Damit verwirklichte Gottlieb Daimler seine Vision von einem universell einsetzbaren Antrieb und veränderte quasi die Welt der Mobilität.

Und noch eine Geschichte mit dem Thema „Geheimhaltung“ durften wir erfahren: Nachdem es Daimler und Maybach gelungen war, einen kleinen, leichten und schnelllaufenden Motor zu entwickeln, der so leicht aber gleichzeitig so stark war, dass er ein Fahrzeug antreiben konnte (die sog. „Standuhr“) und auch schon in einem Laufrad erfolgreich eingesetzt worden war, hatten die erfolgreichen Konstrukteure weitere Pläne. Und um diese zu verwirklichen, bestellte Daimler bei der renommierten Wagenbaufabrik „Wilhelm Wimpff & Sohn“ im März 1886 eine Kutsche. Bedingung war jedoch, wie wir erfuhren, dass die Kutsche nach Fertigstellung heimlich bei Nacht und ohne Deichsel angeliefert werden müsse. „Ja, schiebet denn bei Ihna die Gäul‘ die Kutscha von hinta?“ sei die erstaunte Frage von Wimpff gewesen. Und auf die Nachfrage, warum alles heimlich erfolgen müsse, erklärte ihm Daimler, dass es sich hierbei um ein Geburtstagsgeschenk für seine Frau Emma handeln würde, und somit eine Überraschung sein solle.

Doch dieses Geburtstagsgeschenk hat die Emma Daimler nie erhalten. Denn als die Kutsche dann in der Nacht des 28. August angeliefert wurde, ließen Daimler und Maybach einen Motor einbauen, der noch stärker war als jener im Vorjahr entwickelte. Ihre „Motor-Kutsche“ ist somit das weltweit erste Automobil auf 4 Räder und mit einem Benzinmotor. Mit einem Hubraum von 462 Kubikzentimetern erzeugt er bei 650 Umdrehungen pro Minute 1,1 bis 1,5 PS und bringt die Motor-Kutsche auf eine Höchstgeschwindigkeit von 18 Kilometer in der Stunde. Ein Nachteil dieser Motor-Kutsche war jedoch ihre Drehschemel-Lenkung, die nur minimale Kurvengeschwindigkeit erlaubte und vom Chauffeur eine starke Kraftanstrengung erforderte.

Nun kam unser Führer noch auf die Themen „Jellinek“ und „Mercedes“ zu sprechen. Wir erfuhren, dass Jellinek ein Geschäftsfreund von Daimler war. Er war österreichischer Generalkonsul in den südamerikanischen Staaten und hatte eine Tochter mit dem schönen Namen Mercedes. In Nizza begeisterte sich Jellinek für Autorennen. Er bewunderte die Arbeit von Maybach und versprach, eine Lieferung von 36 Autos für 550.000 Goldmark zu kaufen, wenn Maybach nach seinen Vorgaben einen großartigen Rennwagen für ihn entwerfen könnte. Der Prototyp wurde im Dezember 1900 fertiggestellt und mit ihm hatte Jellinek 1901 eine Reihe von Rennerfolgen. Jellinek vertrat die Ansicht, dass Rennwagen einen Namen brauchen. Und der Name Mercedes sei so melodisch, dass er ihn gleich für Daimler festschreiben ließ. An dieser Stelle betonte „unser Daimler“ dann: „Ich sage immer: Wo Mercedes draufsteht, ist immer Gottlieb Daimler drin!“.

Am 28. Juli 1889 verstarb Emma Daimler und 1893, am 8. Juli, heiratete Gottlieb Daimler seine zweite Frau Lina Hartmann, geb. Schwend. Die Hochzeitsreise führte nach Chicago und wird von Daimler zu einem Besuch der dortigen Weltausstellung genutzt. Denn dort präsentiert die Daimler-Motoren-Gesellschaft das erste betriebsfähige Automobil, das in den USA öffentlich gezeigt wird. Ausgestellt ist eine modifizierte Version des "Stahlradwagens". Bei dieser Information gibt es für uns wieder einen kleinen humoristischen Einschub mit Blick auf die im Museum ausgestellte Handtasche. Denn diese gefiel Gottlieb Daimler wohl gar nicht, und deshalb sagte er zu seiner Lina: „Mit dera wüschta Handtasch‘, die du hasch, kannsch du aber net verroisa. Du musch dir obedingt a neue kaufa!“ Mit einem Schmunzeln verließen wir dann auch wieder das kleine, aber durchaus interessante Museum im Geburtshaus in der Höllgasse 7.

Als wir vor die Türe treten, stellen wir fest, dass es erneut ganz leicht zu regnen beginnt. Also Schirme raus und aufgespannt. Gespannt waren wir auch, wohin uns die nächsten Schritte nun führen sollten. Zunächst kamen wir am Spitalgebäude vorbei, wo wir wieder einige interessante Informationen erhielten. Das Gebäude wird um 1420 zum ersten Mal erwähnt. Das Spital war kein Hospital, wie der Name zunächst vermuten lassen könnte, sondern bot damals den alten und betagten Leuten, vor allem den reichen Bauersleuten, die keine Erben oder Nachkommen hatten, die Chance, sich hier ein sorgenfreies Leben zu erkaufen. Durch Einbringen eines Legats sicherten sie sich damit eine dauernde Unterkunft und Pflege. Man nannte diese Personen damals auch Pfründner.

Das Spital zum Heiligen Geist wurde wahrscheinlich vor 1420 von der Stadt Schorndorf als Altersheim und Waisenhaus gegründet und verstand sich als Wirtschaftsunternehmen, welches sein Vermögen unter anderem auch durch Geldverleih vermehrte. So lieh es beispielsweise 1464 dem Landesherrn die hohe Summe von 1000 Gulden gegen alle Rechte an dem Dorf Weiler bei Schorndorf. Das Spital hatte zahlreiche Güter im Remstal und bei Ludwigsburg erworben. Auch fünf der sechs Schorndorfer Groß-Keltern gehörten dem Spital. Im Nebenhaus des Spitals befindet sich das Stadtarchiv, welches, wie uns gesagt wurde, noch viele Originale ab 1368 oder auch eine Urkunde des Spitals von 1539 in seinem Besitz hat. Aber das meiste ist natürlich heute auch schon digitalisiert.

Und dann sind wir am Schloss angekommen, von dem wir erfahren, dass es ganz früher vermutlich ein Wasserschloss war. Unter Herzog Ulrich wurde es ab 1538 erbaut und sollte als Landesfestung dienen. So war das Schloss Eckpfeiler der Stadtfestung und überdauerte alle Katastrophen, selbst die Feuersbrunst von 1634, der ja ansonsten fast die gesamte Stadt zum Opfer fiel.

Wir sehen die mächtigen Rundtürme dieser trapezförmigen, vierflügeligen Anlage und später auch das Fachwerk des relativ kleinen, rechteckigen Innenhofes. Aber auch der Gusserker, oder auch „Pechnase“ genannt, über dem Hauptportal ist interessant. Hier konnten unliebsame Besucher oder Angreifer dann von oben mit siedendem Wasser, Öl, Pech oder auch flüssigem Blei übergossen werden. Aber man weiß auch, wie uns erklärt wurde, dass unter diese Pechnase auch Verurteilte gestellt und dann „geteert und gefedert“ wurden.

Ebenfalls über dem Eingangstor und unterhalb des Gusserkers ist das Wappen von Herzog Ulrich zu sehen. Es zeigt die Stangen von Württemberg, seinen Jagdhund, seine beiden Jagd-Hüte, rechts die Rauten von Kirchheim u.T., links das Stadtwappen von Markgröningen (weil Markgröningen in der württ. Geschichte immer eine große Bedeutung hatte) und rechts die beiden Barben von Mömpelgard. Heute hat im Burgschloss das Amtsgericht Schorndorf seinen Sitz.

Nun gab es für uns wieder einen Zeitsprung in das Jahr 1511: Am 2. März 1511 feierte Herzog Ulrich die Hochzeit mit Sabina von Bayern. Das Fest wurde mit großem Pomp und mehr als 7.000 Gästen gefeiert und dauert 14 Tage. Rund um das Stuttgarter Schloss wurden die Bürger kostenlos gespeist. Und dies alles, obwohl der Herzog eigentlich schon lange kein Geld mehr hatte. Und weil 1515 die herzoglichen Kassen wieder mal ganz leer waren, ging der Herzog zum Landtag nach Tübingen und wollte erreichen, dass eine Reichensteuer eingeführt wird. Als der Landtag dies jedoch verweigerte, kam ihm der Gedanke einer „Ernährungssteuer“. Für alles, was die Bauern auf den Märkten verkaufen, müssen diese dann Steuern abliefern. Doch diese ließen sich dies nicht gefallen und beschlossen, künftig sonntags nicht mehr zu den Huldigungen zu gehen. Stattdessen haben sie einen Aufstand gegründet, der in die Geschichte als der Aufstand des „Armen Konrad“ eingegangen ist.

Wir werden noch auf die Figur des Peter Gais (dem Gaispeter) hingewiesen, der ja damals die Sache mit dem „Gottesurteil“, der sogenannten Wasserprobe inszenierte. Hintergrund war: Weil der Herzog Schulden hatte, beschloss er im Frühjahr 1514, eine neue Steuer auf Fleisch einzuführen. Zum 1. Mai ließ er neue Gewichte ausgeben, die rund 10% leichter waren als die alten. Begründet wurde das damit, dass die Gewichte vereinheitlicht werden müssten. Fleischwaren wurden nun von einem Tag auf den anderen 10% teurer. Oder für den gleichen Preis erhielt man beispielsweise statt eines Kilogramms Mehl nur noch 700 g. Die Untertanen des Herzogs waren über diese Steuererhöhung empört und die Art und Weise, wie sie durchgesetzt werden sollte. Einer von ihnen war eben jener Beutelsbacher Taglöhner Peter Gais, genannt Gaispeter.

Neunzig Jahre später schreibt Oswalt Gabelkover in seiner Chronik, dass der Gaispeter mit seinen Anhängern in der Metzgerei erschienen sei und die neuen Gewichtssteine mitgenommen habe. Mit Trommeln und Pfeifen seien sie dann zur Rems gezogen, wo Gaispeter die Gewichte in den Fluss warf und eine „Wasserprobe“ inszenierte: Wenn die Herrschaft Recht hätte, dann würden die Steine empor schwimmen, wenn die Bauern im Recht seien, dann würden die Gewichte auf den Grund fallen und sich nicht mehr sehen lassen. Wie zu erwarten war, gab das Gottesurteil den jubelnden Bauern recht. Die Obrigkeit forderte anderntags die Rückgabe der Steine. Der Gaispeter konnte oder wollte sie nicht wieder beibringen, sondern eskalierte die Situation noch, indem er in der Kapelle Sturm läutete und den zusammenkommenden Bauern erklärte, er sei der „Arme Konrad“, was damals wohl auch ein Synonym für den einfachen Mann war und zudem für jemanden stand, der „koan Rat“ mehr wusste. Eine immer größer werdende Schar von Aufrührern zog vor Schorndorf, wo sie zwar wenig ausrichteten, aber Herzog Ulrich so beeindruckten, dass er die ungeliebte Steuer aufhob. Der Aufstand wurde letztlich niedergeschlagen und in Stuttgart wurden 10 Anführer geköpft. Der Bildhauer und Künstler Christoph Traub hat zur Erinnerung 10 Stelen aus Stein geschaffen, die seit 2014 an der Stadtkirche stehen.